-

-

Jean Antoine de Baïf, ce méconnu

Frédéric Fabri

Préface

« Je ne sais plus par quel chemin, voici bien des années, je suis venu à Baïf. C’est, j’imagine, le goût des hommes et des choses de la Renaissance, si vif, dans cette génération, qui m’a conduit vers lui, et aussi peut-être l’attrait de l’inconnu. Ceux à qui j’exposais mon projet me disaient : « Vous ferez oeuvre utile ; mais Baïf est bien ennuyeux »

Je ne serais ni étonné, ni déçu, et je m’estimerai honnêtement payé de ma peine si l’on juge ce livre fait à l’image du poète, hérissé, broussailleux, ennuyeux, - mais utile. »

C’est par ces mots que débute la préface de Mathieu Augé-Chiquet, pour son livre de 1909 intitulé « La vie, les idées et l’œuvre de Jean Antoine de Baïf »

Loin de moi l’envie d’une telle ambition qui consisterait finalement à réécrire ce livre qui n’a pas pris une ride, en corrigeant peut-être quelques petits éléments que de rares personnes contestent. Mais en ouvrant le pdf de ce livre, en format image, j’ai été immédiatement conquis par son humilité, sa sincérité, sa documentation, ses personnages.

Car, si certains chapitres sont techniques, d’autres sont du pur roman historique, dans l’esprit du moins. La vie de Jean Antoine de Baïf mérite un meilleur accueil des lecteurs, même si le poète maudit que je veux ressusciter a été éclipsé dans l’inconscient collectif par ses congénères de l’époque, pour quelques œuvres plus du goût du public, en majorité scolaire. Si cela peut sembler à certains « de l’ordre d’un Dieu qui n’a plus besoin de rien », je suis persuadé quant à moi que traverser cette époque avec un tel compagnon est une opportunité sans pareille.

Le livre étant du domaine public, puisque Mathieu Augé Chiquet est malheureusement décédé fort jeune en 1912 (39 ans), j’emprunterai à celui-ci de nombreux passages, fort bien écrits, mieux en tout cas que je ne saurais le faire moi-même, et j’en résumerai d’autres, tout en rajoutant peut-être parfois quelques éléments historiques afin de bien planter le contexte de l’aventure.

Pour ceux qui n’ont pas peur de six-cent-soixante pages en format image, avec parfois des passages très techniques, mais instructifs, je ne peux que conseiller l’original mis à disposition par l’université de Toronto à l’adresse suivante :

https://archive.org/stream/lavielesideset00auguoft#p...

Pour les autres, j’espère être à la hauteur de leur confiance et de la tâche entreprise.Une enfance studieuse

Jean Antoine de Baïf naît à Venise en février 1532, de mère inconnue, et de père ecclésiastique, peut-être le 19 selon Mersenne dans une de ses œuvres.

Son père, en poste depuis juillet 1529, en qualité d’ambassadeur du Roi de France, alors François 1°, reste discret sur l’origine de l’enfant. Il faut dire qu’en ce même mois de février, l’Abbaye de Grenetière lui est enfin accordée, et qu’il a besoin de cette manne financière.

Piètre diplomate espion, il ne se forme point au contact des maîtres vénitiens aux arcanes de la politiques. Mais il mène grand train, pour représenter dignement son maître, avec table ouverte, pour les seigneurs vénitiens comme les hommes de lettres. Cet humaniste érudit traduit Plutarque, donne des cours de grec, prête libéralement de nombreux ouvrages de sa riche bibliothèque.

« Son obligeance, sa bonté, sa loyauté, sa générosité enfin lui conquièrent la sympathie de tous ceux qui ont l’occasion de l’approcher ».

On ne sait de cette naissance que ce que Jean Antoine en écrira plus tard, dans son « Épitre au Roy », riche en détails auto-biographiques.

Le choix des deux parrains de l’enfant est malheureux. Le cardinal George d’Armagnac, humaniste besogneux, vagabond et hâbleur, vivant de leçons et de dédicaces, ne se préoccupera pas de son neveu. Pas plus que Antonio Rincon, réfugié espagnol, émissaire du roi de passage à Venise, et espionnant le turc Soliman le Magnifique, qui sera assassiné quelques années plus tard par les sbires de Charles Quint. La famille de son père (deux sœurs) l’ignore aussi totalement, sauf quand il s’agit de récupérer une partie de l’héritage.

Son père cependant, dès son retour en France, en février 1534, remplit à son profit un acte officiel de légitimation ce qui à sa mort, évitera à son fils d’être dépossédé.

De bonne heure, l’enfant passe des mains des nourrices et gouvernantes à celles de deux précepteurs, Charles Estienne, pour le latin, et Ange Vergèce pour le grec ancien. Le premier, ami humaniste, érudit et doué, traduisant des œuvres anciennes, imprimant traités élémentaires de grammaire latine… Le second, « écrivain ordinère de François 1, parlant « mauvais françoys et l’écrivant encore plus mal », avait cependant une « gentille main » pour l’écriture grecque, et ce scribe, qui eut de nombreux élèves, fournit les modèles à Garamond pour le gravage de ses caractères d’imprimerie.

Ange Vergèce et Lazare de Baïf se trouvaient à Venise durant la même période. Connaissant l’attrait de Lazare pour les manuscrits grecs, il est fort probable qu’ils se soient connus là-bas. En tous cas, la « patte » du maître se retrouvera dans la main de l’élève par la suite.

Au début de 1540, François 1 le charge d’une mission importante en Allemagne, voyage long et périlleux (la peste y sévit) dont l’enfant est exclu, laissé aux mains de Jacques Toussain. Lazare part le 16 mai 1940, accompagné de Charles Estienne et d’un certain… Pierre de Ronsard, alors âgé de seize ans, au service du Duc d’Orléans, et devant être pour celui-ci ses « yeux et ses oreilles ».

La mission ne dure que quatre mois, mais comme son père est accaparé par de nombreux offices, Jean Antoine restera pensionnaire de Jacques Toussain durant quatre ans.

Celui-ci a étudié grec et latin. Nonchalant et timide, il n’ose écrire, et Bodé, son ami, le pousse à ordonner et imprimer ses nombreuses notes. Si de son portrait, on peut y retrouver les traits d’un savant austère, aux convictions énergiques, il restera à tout jamais pour Jean Antoine ce « Bon Tusan », placide et doux. Ses livres sont considérés comme inférieurs à son enseignement. Qualifié de bibliothèque parlante, il a toujours été exact, net et précis dans ses explications, il était aussi appliqué et modeste. Enfin, il avait l’art d’éclairer les passages obscurs des anciens textes, en s’appuyant sur la grammaire.

De cette période, il semble que Jean Antoine se soit lié durablement d’amitié avec un autre élève, Nicolas Vergece, fils de son premier maître.

Milieu 1544, Son père le confie à Jean Dorat, alors hébergé chez lui. Ronsard, âgé de vingt ans, vient lui aussi profiter de cet enseignement exceptionnel, avec Jean Antoine pour guide, malgré sa jeunesse.

Lazare de Baïf meurt en 1547 et Jean Dorat part enseigner au collège des Coquerets, emmenant ses deux élèves avec lui.

On ne sait exactement aujourd’hui combien de temps ceux-ci restèrent ainsi avec Dorat, ni tout ce qu’il leur enseigna. Néanmoins, la culture « classique » de Jean Antoine à quatorze ans est bien plus étendue que celle de Marot à sa mort : un des effets de la Renaissance, voulus par François 1, du travail acharné des pionniers, et une mission que la Pléiade plus tard voudra prolonger, pour donner à la culture française les connaissances des textes anciens en grec et en latin.

Ainsi, Jean Antoine, comme Dorat, traduira en français de nombreuses œuvres, pour le profit des suivants. Il aura le même goût que son maître pour « l’alexandrinisme, la recherche de l’anecdote historique, des curiosités de l’érudition ».

Si Jean Dorat ne doit pas à ses dons de poète sa place dans la Pléiade, c’est par son érudition et sa qualité de maître « père des poètes » qu’il s’imposa, leur ayant appris leur métier d’écrivains et de versificateurs. Jean le Masle va jusqu’à affirmer qu’il n’est point de poète français « qui ne tienne de lui, et qui n’ait autrefois cueilli les mots dorés de sa bouche sucrée ».

DeVitrac prétend que Dorat savait aussi entrecouper les auteurs anciens avec la lecture de Jean de Meug, Gaston de Foix, Alain Chartier, Villon, Philippe de Commines. C’est imaginé, mais la Pléiade ne méprisera pas indistinctement tous les écrivains qui l’ont précédée.

La disparition prématurée de Lazare, père protecteur aimé, seule famille de son fils non reconnu par les siens laisse le jeune Jean Antoine, orphelin à seize ans aux alentours de début novembre 1547, sous le début de règne d’Henri II.

Si celui-ci s’inscrit dans la lignée de son père François 1 en ce qui concerne les arts et la politique étrangère, il prend dès octobre 1547 des mesures répressives contre les protestants. Il met en place une politique monétaire moins dispendieuse, une administration de cour complètement renouvelée en 1547, de nouveaux impôts et des réformes visant à établir un État puissant au pouvoir centralisé, ce qui ne se fera pas sans heurts intérieurs que les écrivains et poètes ne pourront ignorer.De l’étude à la poésie et aux amours.

On ne sait à quel moment exact Jean Antoine et Ronsard terminèrent leurs humanités au Collège des Coquerets. On les retrouve à Paris, sur les bancs du Collège de Boncourt, écoutant de savantes lectures, comme Jean Passerat débutant, expliquant les commentaires de César. Il passe l’année 1551, moitié à Paris, moitié à Orléans, intéressé par la « Faculté des lois ».

Jean Antoine se lie d’amitié avec Muret en 1551, et il retrouvera chez lui ses amis Ronsard, Jodelle, Nicolas Denisot, Belleau… futurs membres de La Pléiade. A-t-il bien rencontré à Meudon, chez le cardinal de Lorraine, La Boétie auquel est adressé en 1555 un sonnet des « Amours de Francine ».

Comment vit-il ? Le groupe a un mécène, Jean Brinon, qui paie de somptueuses dédicaces. Il participe a une œuvre collective « Le tombeau de Marguerite » pour la sœur de François 1 qui lui donne un peu de notoriété au-delà de son cercle de connaissances. Il a déjà un peu composé : un essai « sur la paix avec les Anglais », un sonnet « Gentil Ronsard » qui sera publié en fin du livre de son ami en 1550. Il ne s’agit pas d’oeuvres très glorieuses, mais Jean Antoine prouve qu’il y maîtrise techniques et clichés de l’époque.

Dans ce contexte poétique foisonnant très à la mode, ami d’un Ronsard populaire pour ses Odes et bientôt pour « Les amours de Cassandre », Jean Antoine publie fin 1552, les « amours de Méline ».

Las. Il n’en retire qu’une polémique qui le fera rager contre un certain « Mastin », un critique peu bienveillant dont nous ne saurons rien. Il quitte Paris, sonne l’hallali, dégorge sa bile en vingt pages de malédictions ininterrompues mais… il n’est pas plus sincère que dans ses vers. Il soutiendra en 1554 que les poètes discourent mieux de l’amour quand ils sont « moins atteints de maladie ». Il n’est pas le seul à ainsi créer de feintes chansons pour « une amour contrefaite » : « chansons », car comme beaucoup de ses amis, il chante ses vers en s’accompagnant de la guitare.

En 1553, à Arcueil, avec ses amis poètes, il se prête à une joyeuse mascarade déguisée en l’honneur de Jodelle, « la fête du bouc », imitation d’un rite païen grec, qui vaudra par la suite quelques tracas à ses auteurs, pour l’avoir chacun racontée dans leurs vers. Ronsard ira jusqu’à effacer les siens pour faire cesser la polémique avec les protestant et le diocèse de Gentilly qui les accuse d’idolâtrie. Jean Antoine la raconte dans son « dithyrambe à la pompe de bouc d’Estienne Jodelle ». Le bouc a t-il bien été égorgé, quoique les participants s’en soient défendus ? Mystère.

En 1554, il est à Poitiers, avec son ami Tahureau, « poète des nuits », gentilhomme du Maine et parent de Ronsard. Il y restera neuf mois.

Poitiers est alors une ville très active, avec nombre de poètes et d’éditeurs hardis et généreux.

Les deux amis fréquenteraient alors deux sœurs, dont l’identité est toujours sujette à caution. Tahureau a souffert avec Marion, chantée dans « l’Admirée », mais point de trace de la rupture. La femme avec laquelle il s’est marié, Marie Grené, n’est pas la sœur de son ami Guillaume de Gennes. (Source : La vie de Tahureau, par Henri Chardon 1885). Jean Antoine sera présent à son mariage dans le Berry.

Malheureusement, Tahureau meurt à Paris quelques semaines plus tard, en 1555, mort « poétiquement » attribuée à Marie qui l’aurait « épuisé ». Il faut dire que ses amis qui avaient perdu un célibataire endurci n’avaient pas vu ce mariage d’un bon œil.

Quant à Jean Antoine, il tombe réellement amoureux de « Francine », qui qu’elle soit vraiment, mais son affection n’est pas réciproque. Il feint un temps d’avoir conquis la belle pour mieux implorer le pardon de son mensonge. En vain. Le livre paraîtra en 1555. Il tentera une nouvelle approche cinq ans plus tard, sans succès.

À noter entre 1554 et 1555 sa brouille avec Ronsard, certainement sur des malentendus et quelques ragots en sus de propos aigre-doux. Mais Jean Antoine en éprouve du chagrin, tend quelques vers à son ami. Des amis se chargent alors d’organiser une réconciliation définitive.

Jean Antoine rentre à Paris, où ses amours de Francine remportent un vif succès. De ses premières années d’écriture subsistent des « baisers », des œuvres un peu licencieuses, dont il s’est vite détourné. Son « pétrarquisme » s’affirme, ainsi qu’une certaine influence « Bembiste ». Il pille aussi (« emprunte sans cesser d’être original ») sans essayer de dissimuler jusqu’aux plus prestigieux. Ainsi, il concourt à la diffusion en français de nombreuses œuvres italiennes, retouchées pour l’occasion. Cependant, on croit parfois qu’il a traduit tel ou tel sonnet, mais l’original n’existe pas.

« Il imite les textes, transpose les thèmes, pétraquise et bembise les yeux fermés » puis il rejette cette défroque lyrique en s’éloignant de la poésie amoureuse… comme une libération. Il en a cependant tiré la quintessence des règles et procédés.Poète à la Cour

Malgré l’accueil flatteur de ses amis pour ses « amours », sa « docte lamentation » sur son insuccès, il faut reconnaître, et Ronsard le fera, que ces œuvres sont indignes du talent de Jean Antoine. Celui-ci admet être un peu « paresseux à se repolir ». Pire, il avoue écrire pour lui : « Mon but est de me plaire aux chansons que je chante ».

Mais ce n’est que feinte. La poésie lyrique n’est pas son domaine de prédilection même s’il en a démonté les mécanismes et compris, voire théorisé les règles.

Il voyage. Début 1556, il est dans la Sarthe, chez Jacques Morin, conseiller au Parlement de Paris. Il ne se rend qu’une seule fois en Italie, histoire de se ressourcer mais, peu observateur, il note que les gens sont les mêmes partout.

Pour vivre, moins favorisé que Dorat et Ronsard, sans famille, il fréquente assidûment la cour d’Henri II et fait payer nombre de dédicaces, épithalames, tombeaux, épitaphes, épigrammes, poèmes officiels et autres œuvres de circonstance tandis que dans le même temps il continue ses traductions, et écrit même trois œuvres de théâtre dont l’une sera jouée : « Le brave » et « l’eunuque », deux comédies, et une « Antigone », où il ne se contente pas de traduire, mais bel et bien d’adapter le théâtre grec au goût français. Il s’autorise ainsi hardiment quelques arrangements et rajouts personnels. Selon ses pairs, il aurait pu être un bon auteur dramatique mais Jean Antoine ne s’y investira pas plus, malgré un réel talent en la matière. Il aurait aussi mis en français en autres la « Médée » d’Euripide et le « Platon » d’Aristophane Malheureusement, ces ouvrages sont perdus.

Pour la « Franciade », œuvre collective de la Pleïade, il écrit « Genevre » et « Fleurdepine », deux poèmes d’aventures. Mais Ronsard n’achève pas le projet et l’édition est un échec en 1562.

Même si tout est prétexte pour se faire remarquer des puissants, il écrit pour de nombreux fonctionnaires voire petites gens (jusqu’au « capitaine d’argoulets et couppejarrets »), loue aussi les autres poètes, versifie des faits historiques comme la prise de Calais…

Il charge aussi des amis de transmettre aux puissants à l’étranger ses recueils de poèmes qu’il dédicace en vers, espérant des « commandes » pour se faire « immortaliser, moyennant un honnête salaire ».

Malgré tout, si ses vers sont pesamment assenés, c’est parce qu’il est au fond malhabile à flatter, qu’il souffre d’une gaucherie naturelle et qu’il doit lui rester encore un peu de fierté dont il n’a su se défaire, malgré les flatteries distribuées « à pleins sacs ».

Il n’en obtient que de modestes charges, parfois fictives parce que non-payées, comme « secrétaire de la chambre du Roy », et de petites cures catholiques. Plus ou moins payé pour ses nombreuses œuvres, copiées, apprises par cœur et colportées par d’autres à la cour, il ne récolte que des succès éphémères sur des œuvres « illisibles » aujourd’hui, et pourtant écrites en vers grecs, ou latins, ou français rimé et mesuré, voire les trois à la fois.

Grâce à une de ces « petites cures », on apprend qu’en 1564 Jean Antoine habite sur les fossés près de la porte Saint Marcel et de la porte Saint Victor au pied de l’ancienne enceinte de Philippe Auguste édifiée vers 1200 dans l’actuel cinquième arrondissement de Paris.

Il parvient quand même à se faire remarquer par Catherine de Médicis, pour laquelle il écrira « Les météores » en 1567 (L’églogue premier est sien, puis il s’inspirera de l’italien Giovanni Pontano, de Virgile et de Bion). Mais comme pour ses églogues, écrites pour la plupart avant 1560, il n’en tire aucun succès.

Il bénéficie aussi, dès le règne de François II, d’une pension de douze cents livres, ce qui est considérable pour l’époque mais ne semble pas le satisfaire surtout qu’il prétend qu’elle ne lui ai pas toujours payée.

Dès 1567, il prépare son idée d’« Académie de musique et de poésie », car les poèmes sont chantés, et les premiers vers mesurés le sont avec la lyre. Le jeune roi lui-même, comme son père, aime s’accompagner d’un lutrin. Jean Antoine pratique aussi la guitare espagnole. Malgré l’opposition du Parlement, L’Académie, créée le 15 novembre 1570 par Charles IX se réunit à la maison du poète. Il veut unir plus étroitement musique et poésie, avec des lois communes, en appliquant les vers mesurés à l’antique, une réforme de l’orthographe et de la prononciation, et de distinguer par des signes les syllabes longues des syllabes brèves. Son expérience et ses études personnelles en matière de poésie sont précieuses et il partage son savoir avec Claude Lejeune, Eustache de Caurroy, Jacques Mauduit…

1570, c’est aussi l’année où Jean Antoine publie « les étrènes de poézie fransoeze en vers mezurés », une tentative de réforme de l’orthographe en écrivant phonétiquement, en éliminant les lettres superflues, en créant des caractères alphabétiques supplémentaires.

Imaginez ce que serait l’orthographe aujourd’hui si Jean Antoine avait réussi à l’époque à persuader tout le monde d’employer « l’egzakte ékriture konform o parlèr an tous les élémans d’iselui ».

En 1573, Charles IX lui donne « moyen et courage » de réunir et publier ses vers. Ce sera « Euvres en rime », travail selon lui de vingt-trois années. Malheureusement, dans cette œuvre considérable, il a aussi intégré nombre de rogatons, ébauches, rognures, épreuves manquées… Il a aussi retouché ses œuvres, en particulier les « amours », malgré ses dires, car sur cette, la langue poétique a évolué, ainsi que la grammaire.

A quarante ans, dépité, il s’estime « pauvre », une pauvreté relative par rapport à Jodelle, mort dans la misère, mais bien en dessous du niveau de vie de ses amis Ronsard et Dorat.

Pourtant, avec eux, il distrait le roi Charles IX quand il ne peut aller à la chasse à cause du mauvais temps ou de chaleur extrème.

S’il faut voir dans l’expression de cette pauvreté une obligation quasi-professionnelle de quémander faite à l’artiste de l’époque, en plus dans une période troublée et de vaches maigres pour beaucoup après la prodigalité des Valois, il y a aussi pour Jean Antoine de la déception, car malgré ses efforts et sa notoriété, il reste dans l’ombre de Ronsard en particulier et quelques autres autour de lui tirent mieux les marrons de feu qu’il ne sait faire. L’argument financier n’est qu’un exutoire et un argument pour l’extérieur pour masquer cette « injustice » qu’il ressent. Nous verrons par la suite qu’il a été souvent spolié, à des niveaux divers.

« Je cuidoy pour avoir salaire

Que ce fust assez de bien faire

Et qu’ainsi l’on gangnoit le pris.

En cette sote fantaisie

Le métier de la Poésie

J’ay mené bien près de vingt ans. »

Sous Henri II, durant les années 1550, le protestantisme se répand malgré les édits répressifs et la situation se tend dès 1557 de manière inquiétante, avec des émeutes de réformés et une tentative d’assassinat du roi. En 1559, l’édit d’Ecouen stipule que tout protestant révolté ou en fuite sera abattu. Le 10 juin, le roi embastille ceux qui critiquent sa politique. Tous se rétractèrent sauf Anne du Bourg qui quelque mois après, malgré la mort du roi due à une blessure en tournoi, sera brûlée vive.

Le traité du Cateau-Cambrésis en 1559, entérine un déclin militaire face à l’Espagne et l’Angleterre et la fin des guerres d’Italie.

Le règne de François II à partir de 1559 est dominé par une importante crise politique, financière et religieuse. Les Guise qui ont la faveur du Roi, sont perçus comme des étrangers et sont les garants en France de la religion catholique. La « conjuration d’Amboise » menée par des protestants pour retirer le jeune roi de la tutelle des Guise échoue. La répression fera entre 1200 et 1500 morts. Mais la province se soulève avec l’appui secret des deux premiers prince de sang, Condé et Navarre. Condé est arrêté le 31 octobre 1560. Le roi meurt en décembre et Catherine de Médicis le fait relâcher. Charles IX est roi à dix ans. Les guerres de religions débutent en 1562 et Jean Antoine ne devait jamais en connaître la fin, même si les périodes de paix alternent avec de nouvelles hostilités, des massacres et de cruelles exécutions. Condé meurt assassiné après sa reddition durant la Bataille de Jarnac en 1569 face à Henri d’Anjou. Nouvelle paix, dite de Saint Germain en 1570.

En 1572, alors que le mariage de la sœur du Roi, Marguerite, avec le prince de Navarre, futur Henri IV semble être un gage de réconciliation durable, (Jean Antoine leur a dédié ses « Devis des Dieux), un attentat quatre jours après contre Gaspard II de Coligny, chef des Huguenots, fait craindre à Charles IX un nouveau soulèvement et il organise l’élimination des chefs protestants, sauf le prince de Condé et Henri de Navarre. Cette décision déclenche le massacre de la Saint-Barthélémy, avec de terribles exactions de la part de l’entourage royal. La guerre reprend dans le royaume (siège de la Rochelle) et le roi, en 1573 est fort faible.

À la cour règne donc une atmosphère de peur et de complot, peu favorable aux poètes et à l’optimisme.Sous le règne d’Henri III

Le 31 mai 1574, Charles IX s’éteint. Ambroise Paré procède à l’autopsie et confirme la mort par pleurésie.

Son frère Henri, alors roi de Pologne, ex-duc d’Anjou, s’enfuit de son palais pour prendre le trône de France. D’emblée, il doit faire face à la guerre et aux complots à la cour, fomentés par le duc d’Alençon, et du roi de Navarre (futur Henri IV)

Il est sacré à Reims le 13 février 1575 sous le nom d’Henri III et entame la sixième guerre de religion.

Privée de son parrain, l’activité de l’Académie de musique et de poésie décline.

Et pourtant, Baif qui à cette époque est l’écrivain qui a composé le plus de vers mesurés et de poèmes de toutes sorte. Les vers rimés lui semblent une mode barbare. Mais il doit s’y replonger, et ne publie pas la plupart de ses œuvres en vers mesurés de cette période. Du Verdier, Binet, Boissard, Rapin, Sainte Marthe saluent en lui le rénovateur de cet art, et attribue l’insuccès de Baif aux préjugés du public et au « style ferré » du poète. Il en est aujourd’hui considéré comme l’inventeur, par ceux bien rares qui le connaissent, bien sûr.

A suivre... votre commentaire

votre commentaire

-

Cycle Bêta

Frédéric Fabri

Préface

Je ne connaissais Frédéric que sous un avatar virtuel jusqu'au jour où il m'a demandé de préfacer son premier roman. Ému, j'ai commencé à lire pour me faire une idée. J'avais peur de retomber dans la collection Fleuve Noir que je lisais en cachette durant mon adolescence. Je me disais, « Bon, encore un qui va nous téléporter sur des rayons verts et autres trucs pas possibles. »

Et je me suis trompé. J'ai rapidement été conquis par l'histoire qui, même si elle recèle de profonds termes et descriptions techniques incompréhensibles à un non-scientifique, m'a scotché à plusieurs points de vue.

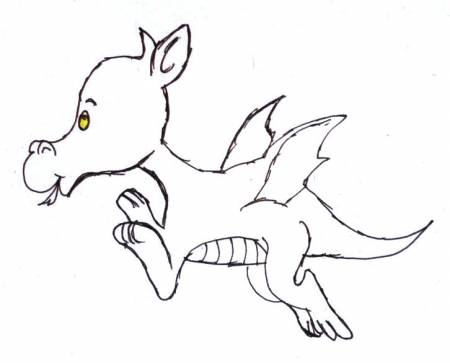

Je connaissais l'ouverture d'esprit, la franchise et les engagements de Frédéric, j'ignorais son côté conteur de belles histoires. Je n'ai pratiquement pas quitté Alsyen, cette petite bête que vous allez découvrir et qui donne à l'auteur ce détachement indispensable au bon déroulement de l'histoire.

Le caractère humain et parfois bestial de l'histoire ne vous échappera pas. Même si j'ai regretté à quelques moments que Frédéric ne se lâche pas un peu plus, j'ai découvert une aventure qui m'a tenu en haleine jusqu'au bout et dont je n'ai qu'un mot pour la résumer : à quand la suite ?

Merci Frédéric de tes mots qui m'ont allumé, parfois subjugué, souvent distrait de ce monde que je croyais sans vie. Merci, Frédéric d'avoir pu m'apporter ce rayon de soleil indispensable à la vie, merci Alsyen de m'avoir fait vivre d'heureux moments.

Comment ?Vous n'avez pas encore commencé la lecture ?

Qu'attendez-vous ?

Denis NerincxAvertissement de l'auteur

Premier roman, premier tome d'une trilogie, ce « Cycle Bêta » décrit le parcours et la formation d'une jeune recrue des temps futurs. L'espèce humaine est alors en pleine expansion. La barrière de la vitesse de la lumière n'a pas été franchie. Aucune intelligence extra-terrestre n'a été rencontrée. Enfin presque…

Les robots sont peu nombreux et spécialisés. Les ordinateurs permettent l'entraînement par la simulation. La vie des militaires est rustique, les efforts sont aussi physiques.

Dans ce contexte, on peut dire que les progrès techniques ne sont pas très nombreux. Il n'y a pas de produits miracle. Il n'y a pas une société utopique. L'aventure reste humaine.

Mon passé de militaire m'a servi pour illustrer la vie quotidienne du héros. L'exemple de certains de mes chefs aussi. Certains pourraient estimer que cette organisation militaire « idéale » est propagandiste. Des militaires pourraient nier certaines critiques ou pratiques brutales. Ils ont tous raison. Les défauts mis en avant ont été empruntés à une vieille expérience. L'idéal mis en avant est le modèle qui était vanté à mon départ de l'institution. Et le tout a subi les influences du roman et de l'adaptation à une société futuriste. De plus, la première partie de la formation a été réalisée sur Terre avec des cadres qui ne savent plus ce que c'est que la guerre. Ils appliquent un « manuel » sans en comprendre le fond et avec ennui car ils se répètent à chaque contingent. Dans l'espace, les recrues sont prises en main par des gens d'expérience et quisont du métier. On peut donc voir l'analogie que j'ai faite entre l'armée d'appelés d'avant 1998 en France, (même la formation était assurée par des « intérimaires ») et l'armée professionnelle d'aujourd'hui, où le rôle de chaque individu compte et justifie une permanente recherche de l'excellence.

C'est aussi la description du passage de l'adolescent au stade adulte, comme du civil scolaire au soldat confirmé. Cette aventure profite de différents décors, de circonstances, d'un processus comme d'une évolution intérieure. Ce qui ne rentre pas par les yeux et les oreilles passe par les pieds.

Alsyen n'est pas un simple faire-valoir qui se transforme en « Deus ex machina » dès que le besoin s'en fait sentir. Il est à la fois témoin et acteur. Par son œil étranger, et son histoire personnelle, il démontre que pour notre société humaine, d'autres choix sont possibles et que nous sommes encore nous aussi des enfants dans l'évolution. Par son amitié avec Reno, il franchit les espaces interraciaux alors que nous n'avons pas encore globalement réussi à franchir l'espace entre deux religions ou deux ethnies au sein de notre propre espèce. Et pourtant, heureusement, notre « jeunesse » dans l'évolution a quelque chose à lui offrir, à lui, le jeune d'une société « mâture ». Enfin, mes personnages ne sont pas des philosophes ni des êtres parfaits. Ils sont juste honnêtes, droits et recherchent un but digne de leurs efforts. Mais ils sont aussi de chair et de sang.

Les distances aussi sont « en taille réelle ». En interplanétaire, il faut compter entre l'accélération et la décélération qui sont les phases les plus longues. Au quart de la vitesse lumière, qui est « physiquement » la limite atteinte, il faut vingt ans pour arriver sur Alpha du Centaure, et quand même six ans pour l'atteindre sous forme dématérialisée. Cela symbolisela distance entre la recrue et le monde qu'il a quitté, ainsi que ce que peuvent connaître les expatriés au bout du monde. La distance physique interdit le contact et isole. Il se crée alors une distance temporelle, entre l'endroit où on est qui évolue lentement sans qu'on s'en aperçoive après qu'on l'ait découvert, et l'endroit où on revient qui lui a changé d'un coup. La gestion des distances a de tout temps été le souci des sociétés en expansion.

Néanmoins, l'homme n'évolue pas vite et si les sociétés s'adaptent aux éléments ambiants, elles retombent vite dans les mêmes travers. Le lecteur sera donc dépaysé sans être en territoire inconnu. Mon ambition n'a pas été de concurrencer des films tels la saga « StarWars », mais de faire parfois des clins d'œil aux classiques de Jules Verne, auteur qui expliquait scientifiquement ce qui n'existait pas encore, ou faisait du « journalisme » sur les territoires traversés en racontant l'histoire, les conditions géographiques, le système social… enfin, tout ce qui venait enrichir ou contrarier l'aventure personnelle des héros.

Car, ce roman se veut être plus une aventure qu'une histoire de science-fiction, qu'il s'agisse de défi personnel, d'obstacles à franchir, d'épreuves à surmonter ou d'objectif à atteindre…Frédéric FABRI

P.S : je tiens ici à remercier Denis pour son soutien « technique » ainsi que mes lecteurs « Bêta », en ligne comme sur papier, qui m'ont soutenu moralement lors de l'écriture et de la correction.

Débarquement sur B-112

Le jeune homme qui posait le pied sur Bêta-112 ressentit une intense bouffée d'émotion teintée d'appréhension. C'était la première fois qu'il foulait le sol d'une autre planète que la sienne, Alpha Prime, autant dire La Terre.

Il était le dernier du groupe de soldats s'extrayant d'une navette mi-hélicoptère, mi-hydroglisseur utilisée pour débarquer des troupes en provenance de leur vaisseau amiral, resté en orbite haute.

L'espace était colonisé par « cercles » autour du système planétaire central, codés selon l'alphabet grec, en hommage aux premiers astronomes utilisant des lettres et non des hiéroglyphes. La première expédition avait quitté la terre trois cent ans auparavant, avec dans ses soutes un régénérateur moléculaire. Elle avait atteint Pluton l'orbite servait maintenant de base de départ pour les expéditions.

L'exploration spatiale utilisait deux principes complémentaires pour son expansion. Tout d'abord, un vaisseau classique partait avec à son bord un régénérateur moléculaire. Il pouvait atteindre après une longue accélération la vitesse de 0,21 fois la vitesse de la lumière, soit environ cinq fois moins vite.

Cela équivalait tout de même à six mille kilomètres par seconde ! Mais il fallait aussi songer à la longue décélération.

Une fois arrivé à la destination voulue, le régénérateur moléculaire était installé. Les techniciens établissaient le « pont » avec le premier régénérateur grâce à un rayon lumineux envoyé déjà quelques années plus tôt et qui leur avait servi de fil guide durant le voyage. Une fois opérationnel, le « pont » permettait un voyage dans un état dématérialisébien plus rapide puisque proche de la vitesse de la lumière dès le départ et sans obligation de décélération.

Pour un engin spatial, la vitesse de pointe n'était pas accessible dans le seul périmètre du système solaire.

L'espèce humaine enfin unifiée avait planifié son expansion en commun. Pour commencer, elle avait utilisé un énorme vaisseau construit en orbite terrestre pour atteindre Pluton et durant quarante ans y avait construit une base devant servir de « grand échangeur inter-galactique », point de passage obligé pour tout départ vers les étoiles.

Une fois le régénérateur moléculaire monté sur l'orbite de Pluton , un pont d'énergie avait pu être établi avec la station du Pôle Nord. Ce pont, sorte de tunnel d'informations énergie, permettait physiquement la désintégration et la reconstitution d'organismes vivants, de matières brutes ou de matériels sophistiqués. Le régénérateur pouvait servir, soit de point d'arrivée, soit d'amplificateur pour relayer le flux au régénérateur suivant, bien au-delà. Le système très sophistiqué de redondance de l'information permettait la reconstitution parfaite d'un individu viable et le cerveau n'était pas affecté par des pertes de mémoire.

Le flux, bien que composé de protons, se comportait comme un flux lumineux sauf que sa vitesse n'excédait pas 0,91 fois la vitesse d'une lumière classique. La technologie pour maîtriser le boson restait inaccessible et le proton était plus fiable que l'électron pour transmettre l'information.

Pluton fut aussi colonisée pour servir l'expansion afin de fournir matériaux et grosses pièces d'infrastructures, trop coûteuses en énergie à faire venir de la Terre ou de Mars. L'expansion se plaçait dans la durée. Les solutions retenues devaient être pérennes et non servir une cause éphémère. Une fois la base au sol construite, un autre régénérateur avaitdonc été installé sur Pluton afin de recevoir directement les hommes et du matériel. C'était donc des centaines de milliers d'ouvriers et des millions de tonnes de matériel qui avaient permis de rendre Pluton viable, et d'exploiter ses gisements de minerais

Ce régénérateur pouvait aussi servir de régénérateur de secours, mais dans les faits il fournissait l'orbite de Pluton en pièces locales.

Ce « trio » de régénérateur moléculaire permit de mettre au point le fonctionnement et la doctrine d'emploi d'un régénérateur dans le cadre des missions au long cours.

Un régénérateur moléculaire se composait d'un ensemble fixe composé d'une extrémité émettrice fixée sur un corps servant à la dématérialisation des éléments à expédier, d'un second module servant à la rematérialisation et d'une extrémité réceptrice.

Le flux émis était envoyé sur un miroir distant de plusieurs centaines de kilomètres chargé de le réfléchir dans la bonne direction. Il traversait ensuite l'espace pour rencontrer aux alentours de sa destination un autre miroir qui le dirigeait alors sur la partie arrière d'un autre régénérateur moléculaire. Ce régénérateur pouvait alors, soit réexpédier le flux amplifié vers son miroir situé à l'avant pour être envoyé vers un régénérateur plus distant, soit rematérialiser les éléments transportés par le flux.

Chaque régénérateur pouvait se tester seul grâce à ses deux miroirs. Les miroirs eux se calaient avec un rayon lumineux à travers l'espace et le temps. En effet, la position relative des miroirs placés jusqu'à cinq années lumière de distance évoluait à chaque seconde de plusieurs centaines de kilomètres. Mais de façon régulière et de manière imperceptible au niveau angulaire.

Les principes du voyage, bien compliqués, entre la dématérialisation, le flux lumineux, le guidage et le temps étaient sommairement expliqués auxvoyageurs avec des images de synthèse mais tous préféraient faire confiance et en accepter l'existence plutôt que de rechercher des explications qui les auraient incités à prendre des vaisseaux spatiaux classiques, mais bien moins rapides et qui surtout les laisseraient vieillir durant le voyage.

Les espaces interstellaires sont tellement vastes qu'il avait fallu quarante ans et quelque (un milliard de secondes) pour atteindre trois destinations (deux vaisseaux étaient considérés comme perdus) et bâtir le premier cercle Bêta à seulement 60000 milliards de kilomètres, soit 1,6 parsec ou 4,9 années lumières.

À l'issue de ces quarante années de difficile traversée pour l'équipage cloîtré et vieillissant parti fort heureusement avec des enfants, un régénérateur avait été installé près de Proxima du Centaure. Sous la forme d'un faisceau de protons, il ne fallait plus alors que cinq ans et demi à un voyageur dématérialisé aux environs de Pluton pour être régénéré à l'identique sur ce qui allait devenir une station du second cercle ou Cercle Bêta. Pour communiquer avec la terre, les signaux lumineux ne mettaient que six mois de moins.

Au moment où ce soldat posait le pied sur B-112, il y avait cinq cercles, correspondant à trois-cents années de voyages classiques consécutifs et permettant à un terrien de parcourir les vingt-huit années lumières de distance entre la terre et êta-prime, base la plus éloignée, en trente et un an.

Vingt-neuf stations de régénérateur moléculaire opérationnelles avaient été déployées. Si des planètes avec des formes de vie avaient été découvertes, aucune intelligence, et encore moins de puissance galactique n'avait été rencontrée.

Autour de chaque base la colonisation s'établissait, afin de découvrir etd'exploiter les matières premières permettant la poursuite de l'exploration.

Un corps militaire planétaire avait été créé pour protéger les colons dès le début de leur implantation :la Force de Colonisation Planétaire ou FCP.

Quelques membres partaient avec le vaisseau d'exploration, représentant dix pour cent des contingents coloniaux à la sortie des régénérateurs.

Tous les jeunes engagés passaient par une station Bêta avant de rejoindre les confins de l'univers connu. Le décalage temporel avec la terre n'était que de cinq ans et demi en moyenne quand ils étaient régénérés. L'aller-retour durait donc onze ans. S'ils le désiraient, ou parce qu'ils n'étaient pas certains de leur choix dans leur première année de formation, ils ne pouvaient retrouver leur famille que douze ans plus tard.

À l'issue de cette année de formation (Quatre mois sur terre, huit mois dans la zone Bêta) ils obtenaient une affectation, déterminée par leur choix personnel, mais ensuite en fonction des besoins des FCP et de leur classement, situées dans des systèmes plus ou moins proches. Partir pour le quatrième ou le cercle extérieur signifiait effectuer un voyage sans retour. Quel intérêt de revenir sur Terre soixante-deux ans plus tard au minimum ?

Ce jeune garçon de dix-huit ans s'appelle Reno. Il a suivi quatre mois d'instruction en Sibérie pour apprendre les principes du combat d'infanterie. À bord du vaisseau station caserne il a appris la vie de marsouin de l'espace et son rôle d'adjoint fourrier. Aujourd'hui, il étudie le déplacement en groupe de combat pour la première fois en situation inconnue sur une planète de type terrestre, où l'air est respirable. Bien bâti, il laisse une franche trace de botte taille quarante-deux sur le sol un peu spongieux de Bêta-112 parachevant ainsi le piétinement du reste dugroupe, suivant son chef qui ouvre la marche à travers la savane bleue.

C'est un petit pas pour lui, mais il survient après de nombreuses avancées pour l'Homme.

*

* *

Glyon et Alsyen se baignaient en toute tranquillité sur cette planète de type végétal. Il n'y avait pour eux aucun danger d'agression. L'analyse toxicologique de la mare avait révélé une eau quasi pure filtrée par les roseaux, et aucun composant chimique ne présentait les caractéristiques d'un poison potentiel.

Leur vaisseau spatial de petite taille était camouflé par un écran de force cylindrique qui restituait la lumière au coté opposé de sa réception ce qui rendait l'espace protégé invisible. Il était aussi impossible de traverser cet écran. Il arrêtait même les ondes lumineuses ou radios sauf les fréquences en parfaite opposition de phase. Cette fréquence servait entre autre à la télécommande du champ de force. Mais, matériaux, ondes de chocs, bruits ne pouvaient ébranler cet écran.

Celui-ci servait aussi lors de la navigation spatiale afin d'éviter les collisions avec la poussière d'étoile ou les morceaux plus petits dans les phases de déplacement local. Il n'avait jamais été utilisé durant une guerre, les races de la galaxie Zannienne étant pacifiques, mais nul doute qu'il était indestructible.

Glyon et Alsyen, deux adolescents insouciants, avaient violé les limites de l'espace interdit. La race humaine, détectée dès son arrivée, avait été jugée trop peu évoluée pour pouvoir s'intégrer dans la fédération multiraciale de Zanni. La zone étant déserte, elle avait été laissée aux humains. Les détecteurs du vaisseau de plaisance Zannien avaient sondé seulement la planète à l'arrivée et non l'espace immédiat. Pour ses deux occupants, La planète était donc libre pour le jeu et la recherche de philloxphène, une plante prohibée dont les effets euphorisants agrémentaient les soirées pimentées de l'élite Zannienne.

Ils en avaient consommé quelques extraits et ils riaient à gorge déployée. Glyon lança Alsyen en l'air et alors qu'il allait le rattraper, un bruit de tonnerre lui emporta la moitié du crâne. L'onde de choc du projectile sonique atteint aussi Alsyen qui sombra dans l'inconscience.

*

* *

— Qu'en pensez vous Docteur ?

— Bizarre. Cette planète est considérée comme sans faune. On n'y a même pas trouvé d'insectes terrestres et il n'y a que quelques vers dans l'eau. Aujourd'hui vous me ramenez d'un coup deux espèces évoluées différentes. Il est dommage qu'il y ait un cadavre dans le lot.

— Si je n'avais pas tué celui-ci, vous seriez allé chercher l'autre dans son estomac.

— Certes. Mais ces deux espèces ne semblent pas partager le même biotope. L'une semble amphibie alors que l'autre est manifestement arboricole, ce qui ne colle pas à cette planète seulement colonisée par des herbes géantes.

— Le petit singe a des ventouses aux doigts. C'est peut-être pour monter à la cime de ces herbes comme le long d'un mât. Et s' il est petit, c'est pour ne pas les plier.

— Et il se nourrirait alors des graines aux extrémités ? Oui, pourquoi pas.

— L'autre me semble d'une force phénoménale.

— Effectivement. Des membres inférieurs très courts pour marcher, mais pas pour courir. Un corps massif et six tentacules terminés par des doubles pinces. Une tête couronnée d'yeux dont certains surveillent en l'air. On ne distingue l'avant de l'arrière que par cette gueule impressionnante.

— Le croyez vous herbivore ?

— Plutôt omnivore. Il a des molaires plates, des canines et des incisives. Ses pinces peuvent griffer comme attraper. Au corps à corps, il s'avérerait mortel pour n'importe lequel d'entre nous malgré sa taille d'un mètre cinquante. C'est un danger potentiel qu'il va falloir cataloguer. En tout cas, je vais préconiser au commandement que toutes les sorties se fassent en armure et que personne ne se retrouve isolé.

— Mes camarades n'étaient pas loin. Je m'étais éloigné un peu juste pour une envie pressante avec l'accord de mon chef de groupe. Après mon tir, ils étaient tous là en moins de deux minutes.

— Si cette bestiole avait été tapie dans les herbes et avait surgi à un mètre de vous, il lui aurait fallu trente secondes pour vous estourbir et vous entraîner sous les eaux . En tout cas, soldat, c'est une belle prise.

— Que va devenir le petit singe ?

— Je vais l'observer quelques temps, puis j'en ferai une petite étude plus poussée. Enfin, il rejoindra les autres spécimens dans mes bocaux sur les étagères.

— Alors je ne l'ai pas vraiment sauvé en fin de compte…

— Vous l'avez au moins sauvé de l'oubli…

Alsyen a repris connaissance depuis un moment déjà dans sa petite cage. Même s' il n'a pas compris les paroles des deux humains, il en a saisi le sens émotionnel, surtout dans celles de Reno.

Avec effroi, il a aussi constaté la mort de Glyon, son Zymbreke.

La dépouille de celui-ci qui avait été à la fois son protecteur, son serviteur et son ami lui inspire de la peine, de la souffrance, ainsi qu'un sentiment de solitude de culpabilité et de crainte pour son avenir. Il n'a pas l'intention de finir son existence plongé dans une solution d'alcool.Évasion

Dans le dortoir, il règne une bonne ambiance festive. Les douze jeunes recrues qui dorment sur des couchettes superposées (par trois) fêtent leur sortie sur B-112 autour de la table commune centrale. Tous les écrans sont repliés dans le plateau. L'heure n'est pas à l'instruction. Chacun tient dans sa main une brique de C'fet, une boisson euphorisante, au goût d'alcool, avec des psychotropes non dangereux pour la santé, efficaces très rapidement, mais aussi brièvement, et n'entraînant ni ivresse ni dépendance.

Reno raconte pour la énième fois son tir sur la créature des marais, avec toute l'assurance d'un exterminateur de monstres galactiques, puis le bain qu'il a pris pour aller récupérer le petit singe inanimé (et peut-être même mort de peur), avant qu'il ne se noie.

Il rit un peu moins quand il raconte comment le sergent l'a envoyé chercher le corps de sa victime. Cependant il l'imite tant bien que mal, reprenant tous ses sarcasmes.

« Vous qui êtes déjà mouillé… qui vous êtes jeté pour sauver des eaux un singe au mépris des risques considérables d'attaques de redoutables créatures sous-marines… qui d'ailleurs vous ont déjà épargné une fois… allez donc maintenant nous ramener votre monstre sanguinaire»

Malgré toutes ses moqueries, alors que Reno s'embourbait une deuxième fois, le sergent avait quand même allumé son détecteur afin de s'assurer qu'aucun autre intrus ne surgisse à l'improviste. Cette présence de prédateur était plutôt imprévue.

Cette fois, Reno avait dû toucher le corps hideux, caoutchouteux et sanguinolent. Il l'avait tiré par deux tentacules jusqu'à la rive et ses camarades un peu effrayés l'avait aidé à le sortir de l'eau.

Ensuite, à l'aide de quelques herbes assez rigides, ils avaient confectionné un brancard de fortune pour pouvoir le ramener jusqu'à la barge.

Ils avaient marché trois heures et les autres se moquaient de la boue séchée qui maculait son uniforme. L'adjudant à son arrivée lui jeta un « Alors Reno, le terrain était glissant ? » avant de s'enquérir du mystérieux cadavre auprès du sergent.

Trois briques de C'fet plus tard, Reno épaule toujours son fracasseur, mais se propose en plus de faire sauter au passage la tête du sergent, bien moins sympathique selon lui que celle d'un acarien grossie trois-cent-cinquante-mille fois.

Si ses accents de matamore provoquent une certaine hilarité, c'est parce que Reno n'est pas ce qu'on pourrait appeler un foudre de guerre. Un peu rêveur, assez distrait, plutôt malchanceux, il s'est vite fait remarquer à l'instruction pour son équipement toujours incomplet, sa maladresse et sa poisse, ce qui en a fait très vite le souffre-douleur préféré des cadres et l'attraction de la section. Sa gentillesse et sa camaraderie l'ont tout de même fait accepter par les autres recrues, bien contentes qu'un seul assume ce qui sinon serait distribué plus aléatoirement. Car si Reno est là, c'est que tout le monde est présent, si Reno y arrive, les autres doivent y arriver aussi, etc. etc.

Et ce pauvre Reno sert de cobaye pour n'importe quelle démonstration de close combat, d'obstacle à franchir ou de question de contrôle…

Ce soir malgré tout, il est envié même si son triomphe se change petit à petit en farce tartarine.

*

* *Dans le laboratoire, Alsyen est sorti de sa cage et explore la moindre anfractuosité des murs et du plafond. Il est allé fermer les quatorze yeux restants (sur vingt) de Glyon allongé sur une paillasse et il lui a péniblement arrangé les tentacules autour du corps, avec les extrémités sur sa poitrine. Il ne sera certes pas enterré ainsi, mais au moins, si son âme se retourne un instant, elle verra que son compagnon ne l'a pas oublié.

Il a compté six grilles de ventilation et chose bizarre, sur chacune des ouvertures, il y a des système de fermetures étanches automatiques. Alsyen n'en a pas encore tiré toute la signification. Il veut croire à un abri de campagne protégé d'une éventuelle contagion de l'extérieur, ou à une pièce pouvant abriter des expériences dangereuses qui pourraient s'avérer contagieuses, voire contenir des animaux encore plus petits que lui qui ne doivent à aucun prix s'échapper entre des grilles, comme des serpents par exemple …

Mais il n'a pas de tournevis pour les démonter de leur cadre…

Alsyen, bien qu'il ait enfreint les règlements en franchissant les limites interdites est tenu par le respect des règles de survie pour sa race. Les Humains, trop immatures, ne doivent pas découvrir l'existence d'une autre espèce intelligente. Donc, il ne doit pas tenter de communiquer pour se faire reconnaître et obtenir sa libération. Il va devoir jouer serrer.

Et pour l'instant, il est de retour à sa cage, qu'il a correctement fermée pour réfléchir en toute quiétude.

Primo, il ne doit pas rester sous le coude du scientifique. Sinon, il va y passer très prochainement.

Secundo, il est nu. S'il parvient jusqu'au vaisseau, la puce implantée sous sa peau déverrouillera le champ de protection. Dans le cas contraire,il doit prendre en considération que sa race n'a plus vécu à l'état sauvage depuis trois-cents siècles. Sa vie sur cette planète végétale n'aura de l'intérêt que lorsque il trouvera des plants de philloxphène. Mais avoir étudié trente ans pour n'avoir que pour seule perspective quatre-cents ans de défonce en ermite, est-ce bien un avenir enviable ?

Tertio, le retour sur Myrna l'enverra directement en disgrâce pour une cinquantaine d'années. Au lieu de prospérer dans la société, il deviendra un banni condamné à rester en dehors des murs de la cité, récupérant tous les jours son minimum vital après avoir travaillé une quinzaine d'heures (la période de révolution de Myrna est de trente heures et 54 minutes environ ). Avec la mort de Glyon, il n'y aura aucune commisération pour lui de la part de ses congénères, car en tant que Niumi, il avait la responsabilité de son Zymbreke.

Alsyen choisit de sortir par la porte. Il a déjà touché au cadavre de Glyon. Il lui suffit de dissimuler sa cage dans le labo et de s'échapper dès que la personne présente regardera ailleurs. Alsyen a d'ailleurs la faculté d'inspirer une présence à un cerveau dans une direction précise.

Il lui suffira d'influencer l'humain pour détourner son regard vers la direction opposée à celle de la porte durant quelques secondes…

*

* *

C'est d'ailleurs un humain chargé du nettoyage qui va lui permettre de mettre son plan à exécution quelques heures plus tard. Alsyen pénètre dans un couloir et décide d'aller le plus loin possible dans la même direction. Grâce à ses ventouses, il progresse au plafond et incite les quelques humains qu'il croise à regarder par terre, ce qui est assez simple car ils semblent à peine éveillés.

Certains crient, mais il s'agit plus d'ordres que de cris de bataille ou de détresse. Il y a un sentiment de sécurité et d'habitude dans leurs esprits et ils semblent au dixième de leurs facultés de réflexion. Au bout de trois-cents mètres environ, Alsyen se retrouve à hauteur de la porte du labo.

? ? ?. Alsyen est dérouté. Aucune fois il n'a obliqué à droite ou à gauche. Il est vraiment allé tout droit. Lorsque il atteint à nouveau la porte du labo, il décide de prendre la première à droite et de continuer tout droit.

À une dizaine de mètres de l'intersection, il laisse une marque. Au bout de quarante mètres, il est bloqué et doit tourné à droite ou à gauche. Il choisit la droite après avoir fait une marque. Au bout d'un kilomètre, il trouve son trajet bien familier.

Tout se ressemblerait donc. Il fait une nouvelle marque, marque qu'il retrouve trois-cents mètres plus loin avec dix mètres d'avance. Un humain est en train de la nettoyer. Il comprend tout d'abord qu'il est dans un espace circulaire, et un quart de seconde plus tard prend conscience qu'il est dans l'espace.

La roue tourne sur elle-même afin de générer une force centrifuge qui crée un ersatz de gravitation artificielle. Les escaliers qu'il croise conduisent vers le centre qui doit être exempt de gravité. À cet axe, il peut y avoir un passage pour une autre roue ou pour d'autres éléments d'un vaisseau spatial.

Cette fois, il réalise qu'il ne retournera jamais sur Myrna.Unis

Reno est un peu fatigué de la soirée précédente. Le C'fet n'y est pour rien. Il s'agit du manque de sommeil. La part consacrée au sommeil oscille entre six et huit heures par cycle de vingt-quatre heures, en fonction des activités. Seulement, cette fois-ci, ils n'ont dormi que quatre heures dans la chambrée, et lui-même a tourné et retourné sa journée précédente avant de sombrer dans un sommeil agité.

Pour ne plus y penser et enfin trouver le repos, il a tenté de se souvenir des traits d'Alessandra, et des meilleurs moments qu'il a pu passer en sa compagnie. Ils se sont fâchés, avant qu'il ne s'engage, mais depuis son départ de la Terre, elle en est un peu devenue le symbole. Il y a certes des recrues féminines à bord mais elles sont cantonnées dans d'autres quartiers. Les mises en contact rares donnent lieu à quelques « échanges » de bons procédés pour les plus rapides, échanges n'étant pas du goût de la hiérarchie.

Bien qu'il paraîtrait que certaines auraient un talent d'ubiquité et de partage assez étendu… selon des histoires de « grandes gueules ». La dernière fois, il a bu quelques C'fet , deviné quelques formes sous les combinaisons de travail et juste reniflé quelques effluves de parfum. Sa conversation n'a pas été non plus des plus brillantes, bien qu'elle ne le soit jamais vraiment. Mais là, il avait touché le fond et continué de creuser tout le reste de la soirée.

Il doit, pour s'acquitter de sa corvée du matin, effectuer le nettoyage du couloir de la section C4. Le revêtement sombre, sorte de plastique très dur contenant les barres de métal permettant l’aimantation en cas de coupure de la gravité a en effet tendance à se ternir au passage des bottes de bord.Il s'agit de lui rendre un certain lustre avec la « cireuse ». Il n'y a pas de problème de poussières puisque l'atmosphère est filtrée lors de sa régénération via les conduits de ventilation qui évacuent les gaz nocifs et redistribuent un air plus frais, rechargé en oxygène. Il en est presque à la fin du couloir à lustrer au moment où il croise Alsyen.

Alsyen depuis un moment a reconnu de loin le jeune humain comme étant celui qui était avec le scientifique du labo la veille. À ce moment là, il avait déjà ressenti chez le jeune humain de l'affection pour lui, confondu avec un petit primate sans défense. Cette méprise était tout de même préférable à une curiosité scientifique un peu trop poussée. Il décide donc de capter son attention par une simulation télépathique pour attirer son regard jusqu'alors dirigé sur le sol.

Reno lui parle doucement pour l'amadouer et s'approche précautionneusement pour ne pas l'affoler. « Alors, p'tit tu cherches à te barrer ? T'iras pas loin tu sais. Viens me voir. Là . Attend, j'ai un gâteau ».

Il sort de sa poche un petit sachet de biscuits, reste du précédent petit déjeuner, en déchire l'emballage plastique, et tend le petit beurre en direction d'Alsyen. L'estomac de celui-ci se crispe. Il n'a pas mangé depuis longtemps. Que risque-t-il à goûter de la nourriture étrangère. De toute façon, il va mourir de faim s'il n'essaie pas. Il prend le biscuit d'une main, puis des deux et pend alors la tête en bas pendant qu'il grignote sans en perdre une miette.

Reno en profite pour le saisir sur les flancs.

Alsyen se laisse faire et se décroche. Chacun a fait le geste envers l'autre. Les deux ont les mains prises. Reno se penche pour observer Alsyen. Celui-ci lève alors les yeux pour regarder Reno tout en continuant de manger en confiance.

Le ciment prend. Dès qu'Alsyen a fini le biscuit, Reno lui en donne unautre puis il approche le jeune Niumi de son épaule gauche. Alsyen se plaque à lui de façon à ne pas le gêner et Reno peut terminer son travail en vitesse.

Il se précipite ensuite vers sa chambre, tentant de dissimuler tant bien que mal Alsyen lorsqu'ils croisent quelqu'un.

Mais son manège ne passerait pas inaperçu si Alsyen ne détournait pas l'attention des humains par suggestion télépathique fugitive les incitant à regarder dans une autre direction.

Une fois dans la chambre, Reno ouvre son placard et sort quelques friandises pour Alsyen. Celui-ci y fait honneur, et puis fait mine de lui en offrir une. Reno sourit et accepte volontiers pour faire plaisir à l'animal. Il le caresse pour le remercier en mimant le plaisir de recevoir. Il se sait parfaitement ridicule mais ne s'en soucie pas. Par contre, les autres ne vont pas tarder à revenir de leurs corvées. Quoi leur dire ? Il décide donc de cacher le singe dans le placard. Il prend Alsyen dans les mains et le pose à l'étage de la nourriture tout en le caressant. Il lui fait une petite place, y met une serviette, l'installe dessus. L'animal semble accepter. Il ferme alors lentement la porte. Celui-ci ne semble pas s'en offusquer. Il rouvre. Alsyen fait mine de vouloir dormir. Rassuré, Reno referme la porte et met le cadenas.

Alsyen a la certitude que l'humain l'accepte et n'ira pas prévenir le scientifique. Lui non plus n'a pas envie d'un Alsyen écorché flottant au sein d'une solution alcoolisée dans un bocal. Ici, il est encore en sécurité quelques heures. Il a senti au moment où Reno fermait la porte qu'il n'allait pas revenir tout de suite et qu'il craignait qu'Alsyen soit bruyant une fois enfermé. Alsyen l'a donc rassuré par persuasion télépathique afin qu'il puisse partir sans inquiétude. Inquiétude qui aurait pu tenter Reno de le ramener au labo.Cet humain pourrait-il être un bon remplaçant pour son Zymbreke ? Alsyen y pense déjà.

La journée de Reno, comme celle de ses camarades, est réglée comme du papier à musique. Deux heures de sport au gymnase, deux heures de cours de spécialité, repas, informations en salle commune, instruction combat théorique, simulation de tir, sports de combat, corvées de bord, repas et ensuite retour en chambre et/ou foyer du soldat. Ainsi pendant deux jours. La troisième journée, c'est loisir, c'est-à-dire compétitions sportives et compétitions de jeux intellectuels. Mais il y a toujours une heure le matin et une heure le soir consacrées aux corvées de bord.

Une journée de loisir sur trois, une manœuvre virtuelle est organisée au profit de l'ensemble du vaisseau. Chacun

est un joueur tenant son propre rôle dans une phase de conflit. Deux équipes s'affrontent, avec des variantes de moyens.

Les gradés jouent la stratégie, mais connaissent aussi les qualités réelles de leurs hommes quand ils les font affronter en corps à corps des créatures chimériques. En effet, chacun gagne ses points de valeur grâce aux contrôles continus dans les vraies matières de l'instruction militaire.

Les chefs qui gagnent aux jeux virtuels gagnent aussi la considération de leurs subordonnés. Il y a deux façons de contrôler son avatar, double virtuel incorporé en 3D dans la simulation par les programmeurs lors des formalités administratives de la recrue sous la base d'un simple scan de l'original. Soit le joueur mime son action, et les nombreuses caméras des locaux transmettent l'information au réseau de serveurs affectés à la simulation et à sa distribution sur le réseau général, soit il pointe sur son écran les actions proposées du type « je tire », "je me mets à l'abri derrière » etc. etc.

Des paroles peuvent être saisies en direct, des ordres notamment...D'autres sont simulées par une pré-programmation et lors d'éléments imprévus dans le cadre d'une action automatisée, comme un déplacement d'un point à un autre, suivi d'une chute malencontreuse dans un piège. Des « Aïe », des « Ouille », des jurons fleuris pour « détendre l'atmosphère », voire des cris d'agonie aux accents dramatiques, dont le réalisme (parfois caricatural) frise le ridicule, font l'objet de sophistications perverses de la part des programmeurs. En conséquence, tout soldat appréhende sa propre fin de partie, qui risque de déchaîner les rires de ses camarades, mais pas le leur.

L'humour des informaticiens a pour consigne de ne pas respecter les gradés non plus. Ainsi, tout le monde se doit d'être aussi prudent, craignant pour son image comme il devrait craindre pour sa propre vie dans un contexte réel.

Ces grands jeux en réseau servent donc à la cohésion de l'Armada du cercle, tout en ayant des vertus pédagogiques.

Un soldat inactif est un soldat qui se relâche. Il devient un mort en sursis. Dans l'espace, l'ennui est aussi le pire ennemi à craindre pour ses conséquences sur le moral. Les activités doivent donc être équilibrées et permanentes.

Bien sûr, dès que la situation l'exige, l'emploi du temps s'adapte aux circonstances. La priorité opérationnelle prend le dessus sur l'instruction. Durant l'attente, les petits gradés vérifient la parfaite connaissance des points-clés de l'action susceptible d'être réalisée.

C'est vers onze heures de l'heure « Quart C » que l'alerte est donnée. Une espèce animale inconnue s'est enfuie d'une enceinte sécurisée. Elle peut être n'importe où, il faut la retrouver avant qu'elle ne provoque des dégâts. D'aspect simiesque, elle semble tout de même inoffensive. Il faut essayer de la capturer vivante, mais aussi se méfier et prendre toutes les précautions, en particulier bactériologiques : des germes mortels peuvent subsister sous ses griffes, sa morsure peut être contaminante...

Grâce aux hauts-parleurs intégrés un peu partout dans les cloisons, les hommes peuvent entendre le détail de la suite des opérations. La recherche va s'organiser secteur par secteur. Ces secteurs seront ensuite condamnés de manière étanche. Chaque compagnie va déployer une trentaine d'hommes par équipe de dix qui se déplaceront dans leur secteur de résidence ou d'entraînement avec des détecteurs de chaleur.

Les autres équipes ont pour ordre de rejoindre dans un premier temps les salles de réunion afin d'y recevoir des consignes de recherche dans les zones communes. Les quatre roues, quartiers des escadres, doivent couper tout accès entre elles, comme avec la roue de l'état-major. Les secteurs périphériques, en apesanteur, réservés au stockage, aux serres et aux postes de combat sont eux aussi cloisonnés.

« Ils vont retrouver le petit singe à tous les coups dans mon casier » s'affole Reno. Il se précipite dans sa chambrée au lieu de filer directement au foyer, car il n'est désigné dans aucune équipe de détection.

Il se saisit d'Alsyen. Un instant, il l'abandonnerait bien dans le couloir, pour lui laisser sa chance. En aucun cas, il ne voudrait le livrer. Alsyen comprend instinctivement le désir de Reno et le rassure par son contact. Moins affolé, Reno prend son sac à dos de sport et y dépose doucement Alsyen à l'intérieur. Celui-ci se tapit au fond et reste immobile. « On dirait qu'il comprend » pense le jeune homme sans vraiment croire à cette réalité.

Reno croise l'équipe de détection.

— J'avais oublié mon kimono pour le quart de l'après-midi, dit-il au sergent.

— Toujours la même tête de piaf, lui répond celui-ci, dégage !Le détecteur n'a pas bronché, la signature thermique de l'humain ayant masqué celle du Niumi.

Deux heures plus tard, des rations sont distribuées. Les recherches continuent… en vain.

À la passerelle de commandement, le scientifique en prend pour son grade. Il n'est pas le seul à devoir redouter les foudres de la hiérarchie. On « découvre » à bord des dizaines de rats, des animaux familiers passés en fraude comme des hamsters et même un furet et deux chats. Avec eux, des puces à foison, vecteurs potentiels de contamination redoutables.

Une seule silhouette reste calme et détendue, silencieuse et énigmatique, au milieu de l'agitation générale. C'est l' « Amiral ». Son grade sert de nom, de prénom, d'épouvantail ou de dieu vivant à bord. Quand on parle de Lui, c'est avec crainte et respect, y compris dans son entourage direct, et surtout quand « ça chauffe ». On ne l'interroge jamais sur la conduite à tenir. On fait ce qu'il dit, on fait ce qu'on pense qu'on doit faire quand il ne dit rien, en lui jetant parfois un regard pour tenter de lire sur son visage une preuve de son assentiment. Un visage dur, de parchemin cuivré, avec un nez crochu, une mâchoire carrée, des lèvres quasi-inexistantes. Des cheveux blancs, très courts et drus. Surtout, comme pour les autres vétérans, ce qui marque le plus, ce sont ses yeux : tout de marbre blanc, veinés à l'or fin, avec un soleil rouge pour iris éclipsé par une pupille gris de cendre.

Entre l'Amiral et son état-major frais émoulu des grandes écoles militaires terrestres, il y a encore toute la distance entre la terre et le dernier cercle. Il n'y a qu'au milieu de ses vétérans qu'on a pu de loin l'entendre rire. Mais pourquoi donc ces vieux débris du siècle dernier ont été rappelés dans le cercle Bêta ?

L'Amiral laisse le soin à son second d'invectiver tous les commandants et capitaines pour leur incompétence crasse et l'inefficacité de leurs troupes, incapables de retrouver un bœuf dans un couloir. Ceux-ci s'en prennent ensuite à leurs lieutenants et leurs sous-officiers par radio, pas même fichus de commander un C'Fet au foyer et de trouver leur ... pour pisser. À tous les niveaux, les fouilles s'intensifient dans la plus grande agitation. Les casiers personnels sont ouverts, fouillés, vidés pour en vérifier le moindre recoin.

La liste des coupables d'infractions aux règlements s'allonge encore. Alcools, cigarettes, drogues, et même armes blanches, argent sale, photos compromettantes… Rien n'échappe aux équipes de recherche. Pas même, dans les zones périphériques, quelques « garçonnières » improvisées au milieu des rangées de stockages ou dans les alvéoles d'armement.

De nouvelles équipes sont constituées, pour aller chercher dans les compartiments périphériques, et dans les quartiers des autres escadres. Ainsi, personne ne peut être protégé dans son propre secteur de responsabilité.

Une nouvelle moisson d'entorses aux règlements s'annonce.

Le représentant des vétérans s'insurge. Il demande à parler à l'Amiral. Celui-ci, le voyant arriver de loin, le reçoit avec le sourire, mais sans lui laisser le temps de prendre la parole.

— Je sais ce que vous allez me dire. Ces ordres ne s'appliquent pas pour vos quartiers, désignez parmi vos hommes ceux qui vont VOUS accompagner pour y chercher le singe.

— Bien Monsieur, à vos ordres.

Quatre heures plus tard, distribution de rations de type « cycle de 24h » à chaque personnel. Les équipes de recherche sont relevées, et le seront à nouveau toutes les deux heures. Reno, intégré dans une équipe pour la prochaine période, ne s'étonne pas de son culot, oubliant même qu'il est porteur de l'objet de toute cette agitation.. Alsyen veille au grain.

Dans tous les foyers, les commentaires vont bon train. Certains boivent plus que de coutume afin de se préparer à leur future sanction. En effet, ils savent que ce qu'ils dissimulaient a dû être découvert ou est en passe de l'être. D'autres commentent. Jean-Louis, de la chambrée de Reno, en profite pour mettre en avant son camarade en lui demandant de raconter à nouveau son histoire. Piégé, Reno reprend son récit, pour un public assez large cette fois.

Dans le sac, Alsyen vit au travers des images ressenties dans le souvenir de Reno l'histoire telle qu'elle a été vécue par celui-ci.

Il entend d'abord ses rires, confondus par l'humain avec des cris de peur. Il aperçoit Glyon, son frère spirituel, au travers des yeux de Reno, l'image terrible un monstre rugissant jouant avec sa pauvre victime avant de la dévorer d'un coup de gueule. Il distingue, au travers du viseur de l'arme, le visage de son ami exploser sous l'impact du projectile sonique. Il se voit, inanimé, flottant sur le ventre à la surface du plan d'eau, risquant se noyer. Il voit Reno, le peureux, se lancer sans réfléchir pour le récupérer. Il voit intimement, agir, vibrer, celui qui est à la fois l'assassin de son Zymbreke, son sauveur et le responsable de tous ses malheurs.

Alsyen est bouleversé. Glyon est mort. Il est seul dans le labo. Il a envie de le rejoindre. Reno finit son histoire. Alsyen le pousse à montrer ce qu'il a dans le sac. Reno lutte. Non, il ne veut pas. Alsyen insiste. Reno a peur aussi des représailles du commandement. Alsyen le rassure, puis l'incite à nouveau. Reno vide sa brique de C'fet et conclut.

« Et ce matin, j'ai retrouvé le singe. C'est mon ami. Il est là. »

Il sort Alsyen du sac. Celui-ci se colle à lui contre l'épaule un instant, puis s'y perche. La salle se tait. Alsyen voit ces trois-cents têtes tournées vers lui et les affronte du regard. Il saute sur le bar, fait mine de boire du C'fet à la paille. L'éclat de rire est général.

Le spectacle est retransmis à la passerelle. Le chef d'escadre responsable de Reno est blanc comme un linge.

L'amiral contre toute attente sourit. Alsyen a goûté à un hamburger, l'a jeté par terre puis se régale avec des cacahuètes, en jette une en l'air, la rattrape dans la bouche. Et ainsi de suite... Il effectue des tours de plus en plus difficiles et cabotins. Il exécute aussi quelques pas de danse improvisés sur le bar, deux trois cabrioles et tout le monde s'esclaffe. Les sous-officiers n'arrivent pas à passer pour les rejoindre. L'amiral se tourne vers le chef d'escadre.

— Mon cher Patrick, j'aimerai beaucoup voir ce jeune homme avec son animal dans mon bureau dans dix minutes.

— Je donne les ordres Monsieur.

— C'est ça. Amenez-les moi.

Il sort ... prestement. L'Amiral s'adresse alors au reste de son staff, avec un petit sourire en coin qu'on ne lui connaissait pas.

— De temps en temps, une petite mise au point est nécessaire non ? J'attends pour demain matin le résultat par escadre de toutes les « découvertes ». Je pense que le bilan est très positif et la leçon bonne à prendre…

Le chef de section et son adjoint encadrent Reno et Alsyen. Ils ont essayé de les séparer, mais Alsyen s'est agrippé à Reno de toutes ses forces en poussant des cris perçants quand ils lui ont tiré sur les membres pour tenter de le faire lâcher sa prise. Reno s'est emporté, contre toute attente de la part d'une jeune recrue. Alsyen les a intérieurement couverts de honte et ils ont préféré capituler.

Le chef d'escadre marmonne sa vengeance entre les dents. Il ne veut rien dire avant la décision de l'amiral, mais Reno comprend qu'il ne perd rien pour attendre. La sanction sera exemplaire. Il finira comme cireur de godasses pour toute l'escadre.

Alsyen a retrouvé un peu le moral. Il en veut moins à Reno qui s'est mis, pour lui, dans une sacrée mauvaise passe. Seulement, c'est aussi sa survie qui se joue.

Dans la salle d'attente, malgré les sièges confortables, personne ne s'assoit. L'amiral est en vidéo-contact permanent, supervisant la fin des inspections en cours dans les derniers secteurs qu'il a décidé de mener à leur terme. Il faut dire, qu'ironie de l'histoire, on a retrouvé sa cantine égarée depuis vingt-sept ans relatifs. Il n'était alors que jeune lieutenant muté sur ce vaisseau-école pour se préparer à la conquête des dernières planètes delta. Avec trois de ses camarades, disparus aujourd'hui, ils avaient été bizutés et ils avaient dû se débrouiller sans leurs affaires personnelles durant deux semaines. Par contre, lui avait dû faire sans jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait qu'une roue centrale. Une excellente nouvelle donc.

Qu'ont-ils bien pu retrouver d'autre qu'ils n'ont pas signalé ? Finalement ce vaisseau avait bien besoin d'un peu de remise en ordre. Il n'empêche que s'il tenait le petit malin qui à l'époque avait collé l'étiquette « Jouets d'enfants 0-3ans » sur sa cantine et l'avait planquée dans une salle d'archives... Un pseudo camarade d'alors, sans doute, qui a bien dû se moquer de lui dans son dos...mort certainement depuis, avec son petit secret.

N'a-t-il donc survécu que pour la retrouver ? Il sait qu'à l'intérieur, il y avait laissé les photos de sa vieille Jessie, une chienne de quinze ans morte deux jours avant son embarquement et avec laquelle il avait vécu quasiment toute son enfance.

Alors il a une idée. Une idée pas bien nouvelle puisque elle a juste été perdue à l'occasion des débuts de la conquête spatiale.

Il va restaurer la tradition des mascottes à bord. Les fouilles ont mis à jour un cheptel assez conséquent qui en démontre le besoin. Il sait aussi que les vétérans cachent une créature bizarre qui ne doit jamais être montrée à d'autres. Alors ce petit singe extra-terrestre va devenir la mascotte du vaisseau, et ce jeune homme qui a su gagner sa confiance en sera le responsable.

Le scientifique tripailleur et collectionneur de bocaux quant à lui sera responsable de l'hygiène et de la santé de tous les animaux classifiés « familiers ».

Pour le désordre induit par cette recherche effrénée, ce seront tous les magouilleurs et les tarés qui paieront les pots cassés. L'humanité traîne avec elle une fange que l'espace doit permettre de purifier. Mais la vie, si rare dans l'univers, est sacrée. Même les rats seront adoptables. Cependant leur reproduction va être régulée.

En plus de la charge d'entretien du petit singe, le jeune va tout de même récupérer une corvée moins glorieuse. Le risque sanitaire est un risque à prendre au sérieux.

Une sanction doit donc s'appliquer. Il va devenir durant deux heures par cycle jour de douze heures responsable de l'entretien des latrines jusqu'à la fin de sa formation. Cela dissuadera les amateurs d'adoption en douce d'espèces extra-terrestres à bord. La prochaine planète d'exercice est en effet peuplée par une faune parfois redoutable.Nouvelle vie

À peine sorti de chez l'amiral, Reno est devenu le VIP de l'escadre. Mais les jeunes évitent pour l'instant de lui manifester leur sympathie car la tête sinistre des deux cadres de la section qui l'accompagnent en dit long sur sa popularité dans la hiérarchie.

Pourtant, après que l'amiral l'ait tout de même tancé pour avoir cacher l'animal recherché, Reno a été un peu interrogé sur le déroulement de son instruction. Il n'a pas critiqué ses chefs malgré les brimades plus ou moins légères et au bon goût contestable subies durant sa formation initiale, puis au quotidien durant la formation complémentaire actuelle. Il a parlé de la peur de voir l'animal disséqué par le vétérinaire scientifique alors qu'il pensait lui avoir sauvé la vie pour justifier son acte. Mais Reno n'en menait pas large et ses cadres auraient préféré présenter au « grand chef »un « velu » plus représentatif de la qualité de leur instruction.

L'énoncé de la peine ne les a pas satisfaits. Eux vont devoir subir les avanies de leurs collègues pour les fouilles entreprises et leurs conséquences dérangeantes. Ce Reno porte-poisse est vraiment la pire chose qui leur soit arrivée. Il ne manquait plus qu'il devienne un « chouchou » intouchable à haut niveau.

Alsyen, sentant l'animosité des deux humains vis-à-vis de Reno, prend parti pour celui-ci même sans en comprendre la raison. (il ne connaît pas encore leur langage). Il décide de stimuler un peu plus leur sentiment de frustration, ce qui leur serre bien la gorge. Il prend soin aussi de rassurer Reno, plutôt bouleversé.

Heureusement, l'amiral a donné quartier libre pour le reste de la journée à toutes les recrues non prises par le service, afin de remettre de l'ordre dans leurs affaires. Autre largesse : malgré les rations distribuées, le repas chaud devra être prêt pour le soir. Ce sera le premier signe du « retour à l'ordre ».

Le sergent Coll quant à lui hérite d'une demande de punition pour avoir dissimulé dans son casier un Neurovid avec des contenus pornographiques interdits. Ceux-ci montrent des humaines en pleine action avec des Alcychiens, animaux pacifiques de la planète Alcyde, domestiqués pour protéger les alentours de la base, et dont la tendance aux câlins profonds à l'attention des femmes de colons est légendaire.

Il va aussi subir un examen médical complet, suivi d'une rééducation psychologique de plusieurs semaines. À l'origine, un Neurovid était prévu pour se connecter directement sur le cerveau à travers les tempes. Une émission de rayon photonique à travers le crâne permettait de modifier les perceptions visuelles et donc de montrer en grand des scènes virtuelles. Mais ils furent interdits après des accidents qui rendirent leurs usagers aveugles : les synapses des neurones cognitifs au contact des neurones optiques subissaient de graves dommages dus à une sur-stimulation d'acétylcholine, et divers autres neuro-transmetteurs habituellement sécrétés en quantité infinitésimale. Facteur aggravant : le principe avait évolué avec la distribution de ce produit à grande échelle. Le Neurovid ressemblait à un simple baladeur avec des écouteurs. Le signal visuel cette fois était transmis au cerveau via les nerfs auditifs. Cela permit aux premières victimes de l'ancienne technologie de retrouver la vue grâce à une caméra fixée sur des lunettes reliées au Neurovid. Mais malgré toutes les précautions, à la longue, des troubles auditifs, acouphènes comme hypoacousie apparaissaient, ainsi que des altérations irréversibles de l'oreille interne.

Les Neurovids auraient donc dû rapidement tomber dans l'oubli si un trafiquant minable n'avait pas eu l'idée de les utiliser pour du porno. Afin de s'assurer des clients, il avait fait évoluer le dispositif. Commercialement rebaptisé Porn-Neurovid, l'engin fait parvenir par les nerfs optiques non seulement des scènes obscènes, mais aussi des signaux « fleshy », provoquant une excitation sexuelle artificielle directement au niveau du cerveau, puis par réaction, au reste du corps. Un effet de dépendance survient alors assez vite, surtout chez des hommes privés de relations sexuelles durant de longues périodes, comme ceux contraints à de longs trajets dans l'espace par exemple.