-

LIVRES DE SAVOIR

♥ Histoire de la puissance américaine (Cilou)

♥ Essais (Michel de Montaigne)

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

-

Par Salomé ATTIA le 6 Août 2016 à 00:27

Essais

par Michel de Montaigne

AU LECTEUR

C’est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t’avertit, dés l’entrée, que je ne m’y suis proposé aucune fin, que domestique et privée. Je n’y ai eu nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d’un tel dessein. Je l’ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis : à ce que m’ayant perdu (ce qu’ils ont à faire bientôt) ils y puissent retrouver aucuns traits de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent, plus altiére et plus vive, la connaissance qu’ils ont eue de moi. Si c’eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée. Je veux qu’on m’y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice : car c’est moi que je peins. Mes défauts s’y liront au vif, et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l’a permis. Que si j’eusse été entre ces nations qu’on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t’assure que je m’y fusse très volontiers peint tout entier, et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre : ce n’est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc ; de Montaigne, ce premier de mars mil cinq cent quatre vingts.CHAPITRE PREMIER

PAR DIVERS MOYENS ON ARRIVE A PAREILLE FIN

La plus commune façon d’amollir les coeurs de ceux qu’on a offensés, lorsque, ayant la vengeance en main, ils nous tiennent à leur merci, c’est de les émouvoir par soumission à commisération et à pitié. Toutefois, la braverie et la constance, moyens tout contraires, ont quelquefois servi à ce même effet.

- Edouard, prince de Galles, celui qui régenta si longtemps notre Guyenne, personnage duquel les conditions et la fortune ont beaucoup de notables parties de grandeur, ayant été bien fort offensé par les Limousins, et prenant leur ville par force, ne put être arrêté par les cris du peuple et des femmes et enfants abandonnés à la boucherie, lui criant merci, et se jetant à ses pieds, jusqu’à ce que passant toujours outre dans la ville, il aperçut trois gentilshommes français, qui d’une hardiesse incroyable soutenaient seuls l’effort de son armée victorieuse. La considération et le respect d’une si notable vertu reboucha a premièrement la pointe de sa colère ; et commença par ces trois, à faire miséricorde à tous les autres habitants de la ville.

Scanderberg, prince de l’Epire, suivant un soldat des siens pour le tuer, et ce soldat ayant essayé, par toute espèce d’humilité et de supplication, de l’apaiser, se résolut à toute extrémité de l’attendre l’épée au poing.

Cette sienne résolution arrêta sur le champ la furie de son maître, qui, pour lui avoir vu prendre un si honorable parti, le reçut en grâce.

Cet exemple pourra souffrir autre interprétation de ceux qui n’auront lu la prodigieuse force et vaillance de ce prince-là.

L’empereur Conrad troisième, ayant assiégé Guelphe, duc de Bavière, ne voulut condescendre à plus douces conditions, quelques viles et lâches satisfactions qu’on lui offrit, que de permettre seulement aux gentilles femmes qui étaient assiégées avec le duc, de sortir, leur honneur sauf, à pied, avec ce qu’elles pourraient emporter sur elles. Elles, d’un coeur magnanime, s’avisèrent de charger sur leurs épaules leurs maris, leurs enfants et le duc même. L’empereur prit si grand plaisir à voir la gentillesse de leur courage, qu’il en pleura d’aise, et amortit toute cette aigreur d’inimitié mortelle et capitale, qu’il avait portée contre ce duc, et dès lors en avant le traita humainement, lui et les siens.

L’un et l’autre de ces deux moyens m’emporterait aisément. Car j’ai une merveilleuse lâcheté vers la miséricorde et la mansuétude. Tant y a, qu’à mon avis, je serais pour me rendre plus naturellement à la compassion, qu’à l’estimation ; si est la pitié, passion vicieuse aux Stoïques : ils veulent qu’on secoure, les affligés, mais non pas qu’on fléchisse et compatisse avec eux.

Or ces exemples me semblent plus à propos : d’autant qu’on voit ces âmes assaillies et essayées par ces deux moyens, en soutenir l’un sans s’ébranler, et courber sous, l’autre. Il se peut dire, que de rompre son coeur à la commisération, c’est l’effet de la facilité, débonnaireté et mollesse, d’où il advient que les natures plus faibles, comme celles des femmes, des enfants et du vulgaire, y sont plus sujettes ; mais ayant eu à dédain les

larmes et les prières, de se rendre à la seule révérence de la sainte image de la vertu, que c’est l’effet d’une âme forte et imployable, ayant en affection et en honneur une vigueur mâle et obstinée. Toutefois les âmes moins généreuses, l’étonnement et l’admiration peuvent faire naître un pareil effet. Témoin le peuple thébain, lequel ayant mis en justice d’accusation capitale ses capitaines, pour avoir continué leur charge outre le temps qui leur avait été prescrit et pré-ordonné, absolut à toutes peines Pélopidas, qui pliait sous le faix de telles objections et n’employait à se garantir que requêtes et supplications ; et, au contraire, Epaminondas, qui vint à raconter magnifiquement les choses par lui faites, et à les reprocher au peuple, d’une façon fière et arrogante, il n’eut pas le coeur de prendre seulement les balotes en main ; et se départit l’assemblée, louant grandement la hautesse du courage de ce personnage. Denys l’ancien, après des longueurs et difficultés extrêmes, ayant pris la ville de Regium, et en elle le capitaine Phyton, grand homme de bien, qui l’avait si obstinément défendue, voulut en tirer un tragique exemple de vengeance. Il lui dit premièrement comment, le jour avant, il avait fait noyer son fils et tous ceux de sa parenté. A quoi Phyton répondit seulement, qu’ils en étaient d’un jour plus heureux que lui. Après, il le fit dépouiller et saisir à des bourreaux et le traîner par la ville en le fouettant très ignominieusement et cruellement, et en outre le chargeant de félonnes paroles et contumélieuses. Mais il eut le courage toujours constant, sans se perdre ; et, d’un visage femme, allait au contraire rametant à haute voix honorable et glorieuse

cause de sa mort, pour n’avoir voulu rendre son pays entre les mains d’un tyran ; le menaçant d’une prochaine punition des dieux. Denys, lisant dans les yeux de la commune de son armée qu’au lieu de s’animer des bravades de cet ennemi vaincu, au mépris de leur chef et de son triomphe, elle allait s’amollissant par l’étonnement d’une si rare vertu et marchandait de se mutiner, étant à même d’arracher Phyton d’entre les mains de ses sergents, fit cesser ce martyre, et à cachettes l’envoya noyer en la mer.

Certes, c’est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant, que l’homme. Il est malaisé d’y fonder jugement constant et uniforme. Voilà Pompée qui pardonna à toute la ville des Mamertins, contre laquelle il était fort animé, en considération de la vertu et magnanimité du citoyen Zénon, qui se chargeait seul de la faute publique, et ne requérait autre grâce que d’en porter seul la peine. Et l’hôte de Sylla ayant usé en la ville de Pérouse de semblable vertu, n’y gagna rien, ni pour soi ni pour les autres.

Et directement contre mes premiers exemples, le plus hardi des hommes et si gracieux aux vaincus, Alexandre, forçant après beaucoup de grandes difficultés la ville de Gaza, rencontra Betis qui y commandait, de la valeur duquel il avait, pendant ce siège, senti des preuves merveilleuses, lors seul, abandonné des siens, ses armes dépecées, tout couvert de sang et de plaies, combattant encore au milieu de plusieurs Macédoniens, qui le chamaillaient de toutes parts ; et lui dit, tout piqué d’une si chère victoire, car entre autres dommages il avait reçu deux fraîches blessures sur sa personne :

“Tu ne mourras pas comme tu as voulu, Betis ; fais état qu’il te faut souffrir toutes les sortes de tourments qui se pourront inventer contre un captif.” L’autre, d’une mine non seulement assurée, mais rogue et altière, se tint sans mot dire à ces menaces. Alors Alexandre, voyant son fier et obstiné silence : “A-t-il fléchi un genou ? lui est-il échappé quelque voix suppliante ?, Vraiment je vaincrai ta taciturnité ; et si je n’en puis arracher parole, j’en arracherai au moins du gémissement.” Et tournant sa colère en rage, commanda qu’on lui perçât les talons, et le fit ainsi tramer tout vif, déchirer et démembrer au cul d’une charrette.

Serait-ce que la hardiesse lui fut si commune que, pour ne l’admirer point, il la respectât moins ? Ou qu’il l’estimât si proprement sienne qu’en cette hauteur il ne pût souffrir de la voir en un autre sans le dépit d’une passion envieuse, ou que l’impétuosité naturelle de sa colère fût incapable d’opposition ? De vrai, si elle eût reçu la bride, il est à croire qu’en la prise et désolation de la ville de Thèbes, elle l’eût reçue, à voir cruellement mettre au fil de l’épée tant de vaillants hommes perdus et n’ayant plus moyen de défense publique. Car il en fut tué bien six mille, desquels nul ne fut vu ni fuyant ni demandant merci, au rebours cherchant, qui çà, qui là, par les rues, à affronter les ennemis victorieux, les provoquant à les faire mourir d’une mort honorable. Nul ne fut vu si abattu de blessures qui n’essayât en son dernier soupir de se venger encore, et à tout a les armes du désespoir consoler sa mort en la mort de quelque ennemi. Si ne trouva l’affliction de leur vertu aucune pitié, et ne suffit la longueur d’un jour à assouvir sa vengeance.

Dura ce carnage jusqu’à la dernière goutte de sang qui se trouva épandable, et ne s’arrêta qu’aux personnes désarmées, vieillards, femmes et enfants, pour en tirer trente mille esclaves.CHAPITRE II

DE LA TRISTESSE

Je suis des plus exempts de cette passion, et ne l’aime ni l’estime, quoique le monde ait pris, comme à prix fait, de l’honorer de faveur particulière. Ils en habillent la sagesse, la vertu, la conscience : sot et monstrueux ornement. Les Italiens ont plus sortablement a baptisé de son nom la malignité. Car c’est une qualité toujours nuisible, toujours folle, et, comme toujours, couarde et basse, les Stoïciens en défendent le sentiment à leurs sages.

Mais le conte dit que Psammenite, roi d’Egypte, ayant été défait et pris par Cambyse, roi de Perse, voyant passer devant lui sa fille prisonnière, habillée en servante, qu’on envoyait puiser de l’eau, tous ses amis pleurant et lamentant autour de lui, se tint coi sans mot dire, les yeux fichés en terre ; et voyant encore tantôt qu’on menait son fils à la mort, se maintint en cette même contenance ; mais qu’ayant aperçu un de ses domestiques conduit entre les captifs, il se mit à battre sa tête et mener un deuil extrême.

Ceci se pourrait apparier à ce qu’on vit dernièrement d’un prince des nôtres, qui, ayant oui à Trente, où il était, nouvelles de la mort de son frère aîné, mais un frère en qui consistaient l’appui et l’honneur de toute sa maison, et bientôt après d’un painé, sa seconde espérance, et ayant soutenu ces deux charges d’une constance exemplaire, comme quelques jours après un de ses gens vint à mourir, il se laissa emporter à ce dernier accident, et, quittant sa résolution, s’abandonna au deuil et aux regrets, en manière qu’aucuns en prirent argument, qu’il n’avait été touché au vif que de cette dernière secousse.

Mais à la vérité ce fut, qu’étant d’ailleurs plein et comblé de tristesse, la moindre surcharge brisa les barrières de la patience. Il s’en pourrait autant juger de notre histoire, n’était qu’elle ajoute que Cambyse, s’enquérant à Psammenite pourquoi, ne s’étant ému au malheur de son fils et de sa fille, il portait si impatiemment celui, d’un de ses amis : “C’est, répondit-il, que ce seul dernier déplaisir se peut signifier par larmes, les deux premiers surpassant de bien loin tout moyen de se pouvoir exprimer.” A l’aventure reviendrait à ce propos l’invention de cet ancien peintre, lequel, ayant à représenter au sacrifice d’Iphigénie le deuil des assistants, selon les degrés de l’intérêt que chacun apportait à la mort de cette belle fille innocente, ayant épuisé les derniers efforts de son art, quand se vint au père de la fille, il le peignit le visage couvert, comme si nulle contenance ne pouvait représenter ce degré de deuil. Voilà pourquoi les poètes feignent cette misérable mère Niobé, ayant perdu premièrement sept fils, et puis de suite autant de filles, surchargée de pertes, avoir été enfin transmuée en rocher, pour exprimer cette morne, muette et sourde stupidité qui nous transit, lorsque les accidents nous accablent surpassant notre portée.

De vrai, l’effort d’un déplaisir, pour être extrême, doit étonner toute l’âme, et lui empêcher la liberté de ses actions : comme il nous advient, à la chaude alarme d’une bien mauvaise nouvelle, de nous sentir saisis ; transis, et comme perclus de tous mouvements, de façon que l’âme se relâchant après aux larmes et aux plaintes, semble se déprendre, se démêler et se mettre plus au large, et à son aise.

En la guerre que le roi Ferdinand fit contre la veuve de Jean, roi de Hongrie, autour de Bude, Raïsciac, capitaine allemand, voyant rapporter le corps d’un homme de cheval, à qui chacun avait vu excessivement bien faire en la mêlée, le plaignait d’une plainte commune ; mais curieux avec les autres de reconnaître qui il était, après qu’on l’eut désarmé, trouva que c’était son fils.

Et, parmi les larmes publiques, lui seul se tint sans épandre ni voix, ni pleurs, debout sur ses pieds, ses yeux immobiles, le regardant fixement, jusqu’à ce que l’effort de la tristesse venant à glacer ses esprits vitaux, le porta en cet état roide mort par terre.

C’est brûler peu que pouvoir dire combien on brûle, disent les amoureux, qui veulent représenter une passion insupportable :.

Malheureux ! Tous mes sens nues sont ravis. Dés que je t’aperçois, Lesbie, je ne puis plus parler, dans mon égarement ; ma langue est paralysée, une flamme subtile coule dans mes membres, mes oreilles tintent de leur propre bourdonnement, une double nuit couvre mes yeux. Plaintes et nos persuasions ; l’âme est lors aggravée de profondes pensées, et le corps abattu et languissant d’amour.

Et de là s’engendre parfois la défaillance fortuite, qui surprend les amoureux si hors de saison, et cette glace qui les saisit par la force d’une ardeur extrême, au giron même de la jouissance. Toutes passions qui se laissent goûter et digérer, ne sont que médiocres. La surprise d’un plaisir inespéré nous étonne de même.

Outre la femme romaine, qui mourut surprise d’aise de voir son fils revenu de la route de Cannes , Sophocle et Denys le tyran, qui trépassèrent d’aise, et Talva qui mourut en Corse , lisant les nouvelles des honneurs que le Sénat de Rome lui avait décernés, nous tenons en notre siècle que le pape Léon dixième, ayant été averti de la prise de Milan, qu’il avait extrêmement souhaitée, entra en tel excès de joie, que la fièvre l’en prit et en mourut. Et pour un plus notable témoignage de l’imbécillité humaine, il a été remarqué par les Anciens que Diodore le Dialecticienio mourut sur-le-champ, épris d’une extrême passion de honte, pour en son école et en public ne se pouvoir développer d’un argument qu’on lui avait fait.

Je suis peu en prise de ces violentes passions. J’ai l’appréhension naturellement dure ; et l’encroûte et épaissis tous les jours par discours.CHAPITRE III

NOS AFFECTIONS S’EMPORTENT AU-DELA DE NOUS

Ceux qui accusent les hommes d’aller toujours béant après les choses futures, et nous apprennent à nous saisir des biens présents et nous rasseoir en ceux-là, comme n’ayant aucune prise sur ce qui est à venir, Voire a assez moins que nous n’avons sur ce qui est passé, touchent la plus commune des humaines erreurs, s’ils osent appeler erreur chose à quoi nature même nous achemine, pour le service de la continuation de son ouvrage, nous imprimant, comme assez d’autres, cette imagination fausse, plus jalouse de notre action que de notre science. Nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l’espérance nous élancent vers l’avenir, et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est, pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus.

“Fais ton fait et te connais.” Chacun de ces deux membres enveloppe généralement tout notre devoir, et semblablement enveloppe son compagnon. Qui aurait à faire son fait, verrait que sa première leçon, c’est connaître ce qu’il est et ce qui lui est propre. Et qui se connaît, ne prend plus l’étranger fait pour le sien ; s’aime et se cultive avant toute autre chose ; refuse les occupations superflues et, les pensées et propositions inutiles. Comme la folie, quand on lui octroiera ce qu’elle désire, ne sera pas contente, aussi est la sagesse contente de ce qui est présent, ne se déplaît jamais de soi. Epicure dispense son sage de la prévoyance et sollicitude de l’avenir.

Entre les lois qui regardent les trépassés, celle-ci me semble autant solide, qui oblige les actions des princes à être examinées après leur mort. Ils sont compagnons, sinon maîtres des lois ; ce que la Justice n’a pu sur leurs têtes, c’est raison qu’elle l’ait sur leur réputation, et biens de leurs successeurs : choses que souvent nous préférons à la vie. C’est une usance qui apporte des commodités singulières aux nations où elle est observée, et désirable à tous bons princes qui ont à se plaindre de ce qu’on traite la mémoire des méchants comme la leur. Nous devons la sujétion et l’obéissance également à tous rois, car elle regarde leur office : mais l’estimation, non plus que l’affection, nous ne la devons qu’à leur vertu. Donnons à l’ordre politique de les souffrir patiemment indignes, de celer leurs vices, d’aider de notre recommandation leurs actions indifférentes pendant que leur autorité a besoin de notre appui. Mais notre commerce fini, ce n’est pas raison de refuser à la justice et à notre liberté l’expression de nos vrais ressentiments, et nommément de refuser aux bons sujets la gloire d’avoir révéremment et fidèlement servi un maître, les imperfections duquel leur étaient si bien connues, frustrant la postérité d’un si utile exemple. Et ceux qui, par respect de quelque obligation privée, épousent iniquement la mémoire d’un prince mes louable, font justice particulière aux dépens de la justice publique.

Tite-Live dit vrai, que le langage des hommes nourris sous la royauté est toujours plein de folles ostentations et vains témoignages, chacun élevant indifféremment son roi à l’extrême ligne de valeur et grandeur souveraine.

On peut réprouver la magnanimité de ces deux soldats qui répondirent à Néron à sa barbe. L’un, enquis de lui pourquoi il lui voulait du mal : “Je t’aimai quand tu le valais, mais depuis que tu es venu parricide, boutefeu, bateleur, cocher, je te hais comme tu mérites.” L’autre, pourquoi il le voulait tuer : “Parce que je ne trouve autre remède à tes continuelles méchancetés.” Mais les publics et universels témoignages qui après sa mort ont été rendus, et le seront à tout jamais de ses tyranniques et vilains déportements, qui de sain entendement les peut réprouver ? Il me déplaît qu’en une si sainte police a que la Lacé-démortienne se fût mêlée une si feinte cérémonie. A la mort des rois, tous les confédérés et voisins, tous les ilotes, hommes, femmes, pèle-mêle, se découpaient le front pour témoignage de deuil et disaient en leurs cris et lamentations que celui-là, quel qu’il eût été, était le meilleur roi de tous les leurs : attribuant au rang le los qui appartenait au mérite, et qui appartenait au premier mérite au postrême et dernier rang. Aristote, qui remue toutes choses, s’enquiert sur le mot de Solon que nul avant sa mort ne peut être dit heureux, si celui-là même qui a vécu et qui est mort selon ordre, peut être dit heureux, si sa renommée va mal, si sa postérité est misérable. Pendant que nous nous remuons, nous nous portons par préoccupation où il nous plaît : mais étant hors de l’être, nous n’avons aucune communication avec ce qui est. Et serait meilleur de dire à Solon, que jamais flamme n’est donc heureux, puisqu’il ne l’est qu’après qu’il n’est plus.

Chacun ne s’arrache qu’à grand-mine de la vie jusqu’à la racine, mais à son insu même, et s’imagine qu’une partie de Mi-même lui survit ; et il ne peut se détacher et se libérer complètement de son corps abattu par la mort.

Bertrand du Guesclin mourut au siège du château de Rangon près du Puy en Auvergne. Les assiégés s’étant rendus après, furent obligés de porter les clefs de la place sur le corps du trépassé.

Barthelemy d’Alviane, général de l’armée des Vénitiens, étant mort au service de leurs guerres en la Bresse, et son corps ayant à être rapporté à Venise par le Véronais, terre ennemie, la plupart de ceux de l’armée étaient d’avis qu’on demandât sauf-conduit pour le passage à ceux de Vérone. Mais Théodore Trivolce y contredit ; et choisit plutôt de le passer par vive force, au hasard du combat : “N’étant convenable, disait-il, que celui qui en sa vie n’avait jamais eu peur de ses ennemis, étant mort fît démonstration de les craindre.” De vrai, en chose voisine, par les lois grecques, celui qui demandait à l’ennemi un corps pour l’inhumer, renonçait à la victoire, et ne lui était plus loisible d’en dresser trophée. A celui qui en était requis, c’était titre de gain. Ainsi perdit Nicias l’avantage qu’il avait nettement gagné sur les Corinthiens. Et au rebours, Agésilas assura celui qui lui était bien douteusement acquis sur les Béotiens.

Ces traits se pourraient trouver étranges, s’il n’était reçu de tout temps, non seulement d’étendre le soin que nous avons de nous au-delà cette vie, mais encore de croire que bien souvent les faveurs célestes nous accompagnent au tombeau, et continuent à nos reliques. De quoi il y a tant d’exemples anciens, laissant à part les nôtres, qu’il n’est besoin que je m’y étende. Edouard premier roi d’Angleterre, ayant essayé aux longues guerres d’entre lui et Robert, roi d’Ecosse, combien sa

présence donnait d’avantage à ses affaires, rapportant toujours la victoire de ce qu’il entreprenait en personne, mourant, obligea son fils par solennel serment à ce qu’étant trépassé, il fît bouillir son corps pour déprendre sa chair d’avec les os, laquelle fit enterrer ; et quant aux os, qu’il les réservât pour les porter avec lui et en son armée, toutes les fois qu’il lui adviendrait d’avoir guerre contre les Ecossais. Comme si la destinée avait fatalement attaché la victoire à ses membres.

Jean Zischa qui troubla la Bohême pour la défense des erreurs de Wiclef voulut qu’on l’écorchât après sa mort et de sa peau qu’on fit un tambourin à porter à la guerre contre ses ennemis, estimant que cela aiderait à continuer les avantages qu’il avait eus aux guerres par lui conduites contre eux. Certains Indiens portaient ainsi au combat contre les Espagnols les ossements de l’un de leurs capitaines, en considération de l’heur qu’il avait eu en vivant. Et d’autres peuples en ce même monde, traînent à la guerre les corps des vaillants hommes qui sont morts en leurs batailles, pour leur servir de bonne fortune et d’encouragement.

Les premiers exemples ne réservent au tombeau que la réputation acquise par leurs actions passées ; mais ceux-ci y veulent encore mêler la puissance d’agir. Le fait du capitaine Bayard est de meilleure composition, lequel, se sentant blessé à mort d’une arquebusade dans le corps, conseillé de se retirer de la mêlée, répondit, qu’il ne commencerait point sur sa fin à tourner le dos à l’ennemi ; et, ayant combattu autant qu’il eut de force, se sentant défaillir et échapper de cheval, commanda à son maître d’hôtel de le coucher au pied d’un arbre, mais que ce fût en façon qu’il mourût le visage tourné vers l’ennemi, comme il fit.

Il me faut ajouter un autre exemple aussi remarquable pour cette considération que nul des précédents. L’empereur Maximilien, bisaieul du roi Philippe, qui est à présent, était prince doué de tout plein de grandes qualités, et entre autres d’une beauté de corps singulière.

Mais parmi ces humeurs, il avait celle-ci, bien contraire à celle des princes, qui, pour dépêcher les plus importantes affaires, font leur trône de leur chaise-percée :

c’est qu’il n’eut jamais valet de chambre si privé, à qui il permit de le voir en sa garde-robe. Il se dérobait pour tomber de l’eau, aussi religieux qu’une pucelle à ne découvrir ni à médecin, ni à qui que ce fût les parties qu’on a accoutumé de tenir cachées. Moi, qui ai la bouche si effrontée, suis pourtant par complexion touché de cette honte. Si ce n’est à une grande suasion de la nécessité ou de la volupté, je ne communique guère aux yeux de personne les membres et actions que notre coutume ordonne être couvertes. J’y souffre plus de contrainte, que je n’estime bienséant à un homme, et surtout, à un homme de ma profession. Mais, lui, en vint à telle superstition, qu’il ordonna par paroles expresses de son testament qu’on lui attachât des caleçons, quand il serait mort. Il devait ajouter par codicille, que celui qui les lui monterait eût les yeux bandés. L’ordonnance que Cyrus fait à ses enfants, que ni eux ni autre ne voie et touche son corps après que l’âme en sera séparée, je l’attribue à quelque sienne dévotion. Car et son historien et lui, entre leurs grandes qualités, ont semé partout le cours de leur vie un singulier soin et révérence à la religion.

Ce conte me déplut qu’un Grand me fit d’un mien allié, homme assez connu et en paix et en guerre. C’est que mourant bien vieil en sa cour, tourmenté de douleurs extrêmes de la pierre, il amusa toutes ses heures dernières avec un soin véhément, à disposer l’honneur et la cérémonie de son enterrement, et somma toute la noblesse qui le visitait de lui donner parole d’assister à son convoi. A ce prince même, qui le vit sur ces derniers traits, il fit une instante supplication que sa maison fût commandée de s’y trouver, employant plusieurs exemples et raisons à prouver que c’était chose qui appartenait à un homme de sa sorte ; et sembla expirer content, ayant retiré cette promesse, et ordonné à son gré la distribution et ordre de sa montre. Je n’ai guère vu de vanité si persévérante.

Cette autre curiosité contraire, en laquelle je n’ai point aussi faute d’exemple domestique, me semble germaine à celle-ci, d’aller se soignant et passionnant à ce dernier point à régler son convoi, à quelque particulière et inusitée parcimonie, à un serviteur et une lanterne. Je vois louer cette humeur, et l’ordonnance de Marcus Emilius Lepidus, qui défendit à ses héritiers d’employer pour lui les cérémonies qu’on avait accoutumé en telles choses. Est-ce encore tempérance et frugalité, d’éviter la dépense et la volupté, desquelles l’usage et la connaissance nous est imperceptible ? Voilà une aisée réformation et de peu de coût. S’il était besoin d’en ordonner, je serais d’avis qu’en celle-là, comme en toutes actions de la vie, chacun en rapportât la règle à la forme de sa fortune. Et le philosophe Lycon prescrit sagement à ses amis de mettre son corps où ils aviseront pour le mieux, et quant aux funérailles de les faire ni superflues ni mécaniques.

Je laisserai purement la coutume ordonner de cette cérémonie ; et m’en remettrai à la discrétion des premiers à qui je tomberai en charge. “C’est un soin qu’il faut totalement mépriser pour soi-même, mais ne pas négliger pour les siens.” Et est saintement dit à un saint : “Le soin des funérailles, le choix de la sépulture, la pompe des obsèques sont plutôt des consécrations pour les vivants que des secours pour les morts.” Pourtant Socrate à Criton, qui sur l’heure de sa fin lui demande comment il veut être enterré : “Comme vous voudrez”, répond-il. Si j’avais à m’en empêcher plus avant, je trouverais plus galant d’imiter ceux qui entreprennent, vivants et respirants, jouir de l’ordre et honneur de leur sépulture, et qui se plaisent de voir en marbre leur morte contenance. Heureux, qui savent réjouir et gratifier leur sens par l’insensibilité, et vivre de leur mort.

A peu que je n’entre en haine irréconciliable contre toute domination populaire, quoiqu’elle me semble la plus naturelle et équitable, quand il me souvient de cette inhumaine injustice du peuple athénien, de faire mourir sans rémission et sans les vouloir seulement ouïr en leurs défenses ses braves capitaines, venant de gagner contre les Lacédémoniens la bataille navale près des îles Arginuses, la plus contestée, la plus forte bataille que les Grecs aient donnée en mer de leurs forces, parce qu’après la victoire ils avaient suivi les occasions que la loi de la guerre leur présentait, plutôt que de s’arrêter, à recueillir et inhumer leurs morts. Et rend cette exécution plus odieuse le fait de Diomédon.

Celui-ci est l’un des condamnés, homme de notable vertu, et militaire et politique ; lequel, se tirant avant pour parler, après avoir ouï l’arrêt de leur condamnation, et trouvant seulement lors temps de paisible audience, au lieu de s’en servir au bien de sa cause et à découvrir l’évidente injustice d’une si cruelle conclusion, ne représenta qu’un soin de la conservation de ses juges, priant les dieux de tourner ce jugement à leur bien ; et afin qu’à faute de rendre les voeux que lui et ses compagnons avaient voués, en reconnaissance d’une si illustre fortune, ils n’attirassent l’ire des dieux sur eux, les avertissant quels voeux c’étaient. Et sans dire autre chose, et sans marchander, s’achemina de ce pas courageusement au supplice.

La fortune quelques années après les punit de même pain soupe. Car Chabrias, capitaine général de l’armée de mer des Athéniens, ayant eu le dessus du combat contre Pollis, amiral de Sparte, en l’île de Naxos, perdit le fruit tout net et comptant de sa victoire, très important à leurs affaires, pour n’encourir le malheur de cet exemple. Et pour ne perdre peu des corps morts de ses amis qui flottaient en mer, laissa voguer en sauveté un monde d’ennemis vivants, qui depuis leur firent bien acheter cette importune superstition. Tu veux savoir où tu seras après la mort ? Où sont les choses à naître ? Cet autre redonne le sentiment du repos à un corps sans âme :

“Qu’il n’ait pas de tombeau pour le recevoir, qu’il n’ait pas de port, où, déchargé du fardeau de la vie humaine, son corps repose en paix.”

Tout ainsi que nature nous fait voir que plusieurs choses mortes ont encore des relations occultes à la vie.

Le vin s’altère aux caves, selon aucunes mutations des saisons de sa vigne. Et la chair de venaison change d’état aux saloirs et de goût, selon les lois de la chair vive ; à ce qu’on dit.CHAPITRE IV

COMME L’AME DÉCHARGE SES PASSIONS SUR DES OBJETS FAUX QUAND LES VRAIS LUI DÉFAILLENT

Un gentilhomme des nôtres merveilleusement sujet à la goutte, étant pressé par les médecins de laisser du tout l’usage des viandes salées, avait accoutumé de répondre fort plaisamment, que sur les efforts et tourments du mal, il voulait avoir à qui s’en prendre, et que s’écriant et maudissant tantôt le cervelas, tantôt la langue de boeuf et le jambon, il s’en sentait d’autant allégé. Mais en bon escient, comme le bras étant haussé pour frapper, il nous dit, si le coup ne rencontre et qu’il aille au vent ; aussi que pour rendre une vue plaisante, il ne faut pas qu’elle soit perdue et écartée dans le vague de l’air, ainsi qu’elle ait butte pour la soutenir à raisonnable distance, de même il semble que l’âme ébranlée et émue se perde en soi-même, si on ne lui donne prise ; et faut toujours lui fournir d’objet où elle s’abutte et agisse. Plutarque dit, à propos de ceux qui s’affectionnent aux guenons et petits chiens, que la partie amoureuse qui est en nous, à faute de prise légitime, plutôt que de demeurer en vain, s’en forge ainsi une fausse et frivole. Et nous voyons que l’âme en ses passions se pipe plutôt elle-même, se dressant un faux sujet et fantastique, voire contre sa propre créance, que de n’agir contre quelque chose.

Ainsi emporte les bêtes leur rage à s’attaquer à la pierre et au fer qui les a blessées, et à se venger à belles dents sur soi-même du mal qu’elles sentent, Quelles causes n’inventons-nous des malheurs qui nous adviennent ? A quoi ne nous prenons-nous à tort ou à droit, pour avoir où nous escrimer ?

Ce ne sont pas ces tresses blondes que tu déchires, ni la blancheur de cette poitrine que, dépitée, tu bats si cruellement, qui ont perdu d’un malheureux plomb ce frère bien-aimé :

prends-t’en ailleurs Tite-Live, parlant de l’armée romaine en Espagne après la perte des deux frères ses grands capitaines : “Tous de pleurer aussitôt et de se frapper la tête.” C’est un usage commun. Et le philosophe Bion de ce Roi qui de deuil s’arrachait les poils, fut-il pas plaisant : “Celui-ci pense-t-il que la pelade soulage le deuil ?” Qui n’a vu mâcher et engloutir les cartes, se gorger d’une balle de dés, pour avoir où se venger de la perte de son argent ? Xerxès fouetta la mer de l’Helles pont, l’enforgea et lui fit dire mille vilenies, et écrivit un cartel de défi au mont Athos, et Cyrus amusa toute une armée plusieurs jours à se venger de la rivière de Gyridés pour la peur qu’il avait eue en la passant. ; et Caligula ruina une très belle maison, pour le plaisir que sa mère y avait eus, Le peuple disait en ma jeunesse qu’un Roi de nos voisins, ayant reçu de Dieu une bas tornade, jura de s’en venger : ordonnant que de dix ans on ne le priât, ni parlât de lui, ni, autant qu’il était en son autorité, qu’art ne crût en lui. Par où on voulait peindre non tant la sottise que la gloire naturelle à la nation de quoi était le conte. Ce sont vices toujours conjoints, mais telles actions tiennent, à la vérité, un peu plus encore d’outre cuidance que de bêtise.

L’empereur Auguste, ayant été battu de la tempête sur mer, se prit à défier le dieu Neptune et en la pompe des jeux circenses fit ôter son image du rang où elle était parmi les autres dieux pour se venger de lui.

En quoi il est encore moins excusable que les précédents, et moins qu’il ne fut depuis, lorsqu’ayant perdu une bataille sous Quintilius Varus en Allemagne, il allait de colère et de désespoir, choquant sa tête contre la muraille, en s’écriant : “Varus, rends-moi mes soldats.” Car ceux-là surpassent toute folie, d’autant que l’impiété y est jointe, qui s’en adressent à Dieu même, ou à la fortune, comme si elle avait des oreilles sujettes à notre batterie, à l’exemple des Thraces qui, quand il tonne ou éclaire, se mettent à tirer contre le ciel d’une vengeance titanienne, pour ranger Dieu à raison, à coups de flèches , Or, comme dit cet ancien poète chez Plutarque, Point ne se faut courroucer aux affaires.

Il ne leur chaut de toutes nos colères.

Mais nous ne dirons jamais assez d’injures au dérèglement de notre esprit.CHAPITRE V

SI LE CHEF D’UNE PLACE ASSIÉGÉE DOIT SORTIR POUR PARLEMENTER

Luclus MarcIusi, légat des Romains, en la guerre contre Persée, roi de Macédoine, voulant gagner le temps qu’il lui fallait encore à mettre en point son armée, sema des entrejets d’accord, desquels le Roi endormi accorda trêve pour quelques jours, fournissant par ce moyen son ennemi d’opportunité et loisir pour s’armer ; d’où le Roi encourut sa dernière ruine. Si est-ce que les vials du Sénat, mémoratifs des moeurs de leurs pères, accusèrent cette pratique comme ennemie de leur style ancien : qui fut, disaient-ils, combattre de vertu, non de finesse, ni par surprises et rencontres de nuit, ni par fuites apostées ; et recharges inopinées, n’entreprenant guerre qu’après l’avoir dénoncée, et souvent après avoir assigné l’heure et lieu de la bataille. En cette conscience ils renvoyèrent à Pyrrhus son traître médecin, et aux Falisques leur méchant maître d’école. C’étaient les formes vraiment romaines, non de la grecque subtilité et astuce punique, où le vaincre par force est moins glorieux que par fraude. Le tromper peut servir pour le coup ; mais celui seul se tient pour surmonté, qui sait l’avoir été ni par ruse ni de sort, mais par vaillance, de troupe à troupe, en une loyale et juste guerre. Il appert bien par le langage de ces bonnes gens qu’ils n’avaient encore reçu cette belle sentence :

“Ruse ou valeur, qui s’en inquiéterait à propos d’un ennemi ?”

Les Achéens, dit Polybe détestaient toute voie de tromperie en leurs guerres, n’estimant victoire, sinon où les courages des ennemis sont abattus.

“L’homme vertueux et sage saura que mule est une véritable victoire celle qu’on gagne en gardant intacts loyauté et honneur.” dit un autre.

“Eprouvons par le courage, c’est à vous ou à moi que la Fortune, maîtresse des, événements destine le gouvernement.”

Au royaume de Temate, parmi ces nations que, si à pleine bouche, nous appelons barbares, la coutume porte qu’ils n’entreprennent guerre sans l’avoir premièrement dénoncée, y ajoutant ample déclaration des moyens qu’ils ont à y employer : quels, combien de flammes, quelles munitions, quelles armes offensives et défensives. Mais cela fait aussi, si leurs ennemis ne cèdent et viennent à accord, ils se donnent loi au pis faire et ne pensent pouvoir être reprochés de trahison, de finesse et de tout moyen qui sert à vaincre.

Les anciens Florentins étaient si éloignés de vouloir gagner davantage sur leurs ennemis par surprise, qu’ils les avertissaient un mois avant que de mettre leur exercité aux champs par le continuel son de la cloche qu’ils nommaient Martinella. Quant à nous, moins superstitieux, qui tenons celui avoir l’honneur de la guerre, qui en a le profit, et qui, après Lysandre, disons que où la peau du lion ne peut suffire, il y faut coudre un lopin de celle du renard, les plus ordinaires occasions de surprise se tirent de cette pratique ; et n’est heure, disons-nous, où un chef doive avoir plus l’oeil au guet, et celle des parlements et traités d’accord.

Et pour cette cause, c’est une règle en la bouche de tous les hommes de guerre de notre temps, qu’il ne faut jamais que le gouverneur en une place assiégée sorte lui-même pour parlementer. Au temps de nos pères, cela fut reproché aux seigneurs de Montfort et de Lassigny, défendant Mousson contre le comte de Nassau. Mais aussi à ce compte, celui-là serait excusable, qui sortirait en telle façon, que la sûreté et l’avantage demeurassent de son côté : comme fit en la ville de Regdo le comte Guy de Rangon (s’il en faut croire du Bellay, car Guichardin dit que ce fut lui-même) lorsque le seigneur de l’Escut s’en approcha pour parlementer ; car il abandonna de si peu son fort, qu’un trouble s’étant ému pendant ce parlement, non seulement monsieur de l’Escut et sa troupe, qui était approchée avec lui, se trouva la plus faible, de façon que Alexandre Trivuloey fut tué, mais lui-même fut contraint, pour le plus sûr, de suivre le comte et se jeter sur sa foi à l’abri des coups dans la ville.

Eumène en la ville de Nora, pressé par Antigonos, qui l’assiégeait, de sortir parler à lui, et qui après plusieurs autres entremises alléguait que c’était raison qu’il vint devers lui, attendu qu’il était le plus grand et le plus fort, après avoir fait cette noble réponse : “Je n’estimerai jamais homme plus grand que moi, tant que j’aurai mon épée en ma puissance”, n’y consentit, qu’Antigonos ne lui eût donné Ptolomée son propre neveu, otage, comme il demandait.

Si est-ce que encore en y a-t’il, qui se sont très bien trouvés de sortir sur la parole de l’assaillant. Témoin Henry de Vaux, chevalier champenois, lequel étant assiégé dans le château de Commercy par les Anglais, et Barthélemy de Bonnes, qui

commandait au siège, ayant par dehors fait saper la plupart du château, si qu’il ne restait que le feu pour accabler les assiégés sous les ruines, somma le dit Henry de sortir à parlementer pour son profit, comme il fit lui quatrième, et son évidente ruine lui ayant été montrée à l’oeil, il s’en sentit singulièrement obligé à l’ennemi ; à la discrétion duquel, après qu’il se fut rendu et sa troupe, le feu étant mis à la mine, les étançons de bois venus à faillir, le château fut emporté de fond en comble. Je me fie aisément à la foi d’autrui. Mais malaisément le ferais-je lorsque je donnerais à juger l’avoir plutôt fait par désespoir et faute de coeur que par franchise et confiance de sa loyauté.CHAPITRE VI

L’HEURE DES PARLEMENTS DANGEREUSE

Toutefois je vis dernièrement en mon voisinage de Mussidan, que ceux qui en furent délogés à force par notre armée, et autres de leur parti, criaient comme de trahison, de ce que pendant les entremises d’accord, et le traité se continuant encore, on les avait surpris et mis en pièges ; chose qui eût eu à l’aventure apparente en un autre siècle ; mais, comme je viens de dire, nos façons sont entièrement éloignées de ces règles ; et ne se doit attendre fiance des uns aux autres, que le dernier sceau d’obligation n’y soit passé ; encore y a-t-il lors assez affaire. Et a toujours été conseil hasardeux de fier à la licence d’une armée victorieuse l’observation de la foi qu’on a donnée à une ville qui vient de se rendre par douce et favorable composition et d’en laisser sur la chaude l’entrée libre aux soldats. L’Emilius Regillus, préteur romain, ayant perdu son temps à essayer de prendre la ville de Phocée à force, pour la singulière prouesse des habitants à se bien défendre, fit pacte avec eux de les recevoir pour amis du peuple romain et d’y entrer comme en ville confédérée, leur ôtant toute crainte d’action hostile. Mais y ayant quant et lui introduit son armée, pour s’y faire voir en plus de pompe, il ne fut en sa puissance, quelque effort qu’il y employât, de tenir la bride à ses gens ; et vit devant ses yeux fourrager bonne partie de la ville, les droits de l’avarice et de la vengeance. suppéditant ceux de son autorité et de la discipline militaire.

Cléomène disait que, quelque mal qu’on pût faire aux ennemis en guerre, cela était par-dessus la justice, et non sujet à celle, tant envers les dieux qu’envers les hommes. Et, ayant fait trêve avec les Argiens pour sept jours, la troisième nuit après il les alla charger tout endormis et les défit, alléguant qu’en sa trêve il n’avait pas été parlé des nuits. Mais les dieux vengèrent cette perfide subtilité.

Pendant le parlement et qu’ils musaient sur leurs sûretés, la ville de Casilinum fut saisie par surprise, et cela pourtant aux siècles et des plus justes capitaines et de la plus parfaite milice romaine. Car il n’est pas dit, que, en temps et lieu, il ne soit permis de nous prévaloir de la sottise de nos ennemis, comme nous faisons de leur lâcheté. Et certes la guerre a naturellement beaucoup de priviléges raisonnables au préjudice de la raison ; et ici faut la règle : “Que personne ne cherche à profiter de la sottise d’autrui.” Mais je m’étonne de l’étendue que Xénophon leur donne, et par les propos et par divers exploits de son parfait empereur ; auteur de merveilleux poids en telles choses, comme grand capitaine et philosophe des premiers disciples de Socrate. Et ne consens pas à la mesure de sa dispense, en tout et partout.

M. d’Aubigny, assiégeant Capoue, et après y avoir fait une furieuse batterie, le seigneur Fabrice Colonne, capitaine de la ville, ayant commencé à parlementer de dessus un bastion, et ses gens faisant plus molle garde, les nôtres s’en emparèrent et mirent tout en pièces. Et de plus fraîche mémoire, à Yvoy, le seigneur Jullian Rommero, ayant fait ce pas de clerc de sortir pour parlementer avec M. le connétable, trouva au retour sa place saisie.

Mais afin que nous ne nous en allions pas sans revanche, le marquis de Pesquaire assiégeant Gênes, où le duc Octavien Fregose commandait sous notre protection, et l’accord entre eux ayant été poussé si avant, qu’on le tenait pour fait, sur le point de la conclusion, les Espagnols s’étant coqlés dedans, en usèrent comme en une victoire plénière. Et depuis, en Ligny-en-Barrois, où le comte de Brienne commandait, l’empereur l’ayant assiégé en personne, et Bertheuille, lieutenant dudit comte, étant sorti pour parler, pendant le marché la ville se trouva saisie.

Arioste, Roland furieux : “Vaincre est toujours chose glorieuse, que la victoire soit due à la fortune ou à l’adresse.”

disent-ils. Mais le philosophe Chrysippe n’eût pas été de cet avis ; et moi aussi peu : car il disait que ceux qui courent à l’envi, doivent bien employer toutes leurs forces à la vitesse ; mais il ne leur est pourtant aucunement loisible de mettre la main sur leur adversaire pour l’arrêter, ni de lui tendre la jambe pour le faire choir.

Et plus généreusement encore ce grand Alexandre Polypercon, qui lui disait de se servir de l’avantage que l’obscurité de la nuit lui donnait pour assaillir Darius : “Point, fit-il, ce n’est pas à moi d’employer des victoires dérobées : “J’aime mieux avoir à me plaindre de la fortune qu’à rougir de ma victoire.”.

“Mézence ne jugea pas digne d’abattre Orode en fuite, ni de le blesser d’un trait qu’il n’aurait pas vu. Il court à sa rencontre, l’attaque face à face, homme contre homme, et triomphe non par ruse, mais par le courage de ses armes.”À SUIVRE....

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Salomé ATTIA le 22 Décembre 2015 à 20:12

Histoire de la puissance américaine

Cilou

Introduction

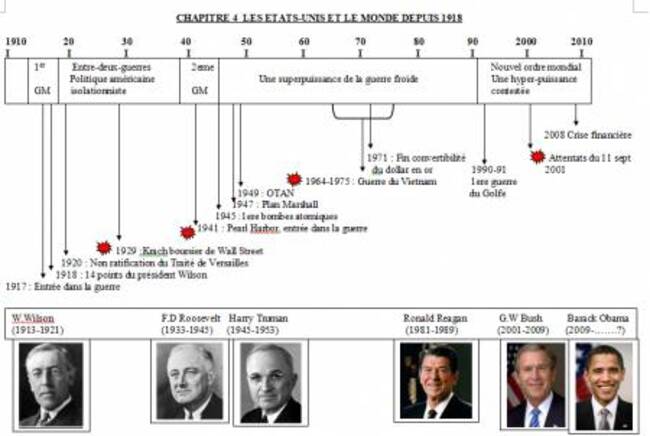

Au XX e s la première puissance mondiale n’est plus l’Angleterre mais devient les Etats-Unis. Les deux guerres mondiales puis la guerre froide ont renforcé l’économie américaine au point d’être qualifiée de superpuissance voire d’hyper puissance à la fin du XX e siècle. La notion de puissance était liée au territoire, aux domaines militaires et économiques, le« Hard power ». Pour être une puissance complète, un Etat doit avoir également une influence culturelle et idéologique, un « Soft power », pouvoir d’attractivité sans usage de la force. Comment la notion de puissance est née aux Etats-Unis au début du XX e siècle puis s’est affirmée tout au long du XXe siècle ?

I – Un rôle mondial mal assumé dans la 1ere moitié du XXe siècle

1) Une politique théoriquement isolationniste

Les Etats-Unis deviennent la première puissance économique au début du XX e siècle. Contexte : 2e révolution industrielle (pétrole, électricité, chimie), nouvelles méthodes de travail : le fordisme. Les américains sont convaincus d’avoir une « Destinée Manifeste » = la mission de diffuser le progrès et les valeurs démocratiques jugées supérieures.

Pourtant depuis le XIX e siècle, la Doctrine Monroe (1823) partageait le monde en deux puissances : européenne et américaine. Chaque puissance avait sa sphère d’influence sans que l’autre n’y intervienne : les empires coloniaux pour l’Europe et le continent américain pour les Etats-Unis.

Caricature américaine de F.Victor Gillam, 1896

Les monarques européens se heurtent au panneau américain « défense d’entrer. L’Amérique aux américains. Signé l’Oncle Sam »

La doctrine Monroe explique pourquoi la politique étrangère américaine avait une tradition isolationniste ne se sentant pas concernés pas les affaires européennes. Toutefois l’isolationnisme américain fut théorique. Lorsque qu’il considère que ses intérêts sont en jeu, le pays intervient militairement ou économiquement.

Par exemple les Etats-Unis interviennent sur le reste du continent américain, en Amérique centrale et latine « leur chasse gardée. ». C’est la politique du « big stick » ou gros baton du président Théodore Roosevelt au début du XX e siècle lorsque le pays intervient par exemple dans les Caraïbes et dans le Pacifique. (pour contrôler d’anciennes colonies espagnoles, contrôler le Panama…). Les Etats-Unis y installent des bases navales et se forgent l’image « de gendarme international ».

Caricature de W.A Rogers, 1904

Autre exemple, les Etats-Unis interviennent tardivement dans la première guerre mondiale en 1917 pour défendre leurs intérêts commerciaux touchés par les sous-marins allemands en Atlantique. C’est le président américain Wilson qui convainc le Congrès d’intervenir. La puissance économique américaine fut déterminante pour remporter la guerre.

Wilson prépare la paix en présentant ses « 14 points » au Congrès, points qualifiés d’idéalisme wilsonien. Il s’agit de transposer à l’échelle mondiale les fondements de la démocratie américaine en les énonçant comme des valeurs universelles : libéralisme commercial, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, sécurité collective…. Les principes de Wilson inspirent la signature de paix du traité de Versailles en 1919 et la fondation de la SDN Société des Nations (ancêtre de l’ONU).

Pourtant c’est un échec pour le démocrate Wilson car le Sénat américain composé d’une majorité de Républicains, refuse de ratifier la SDN ainsi que le Traité de Versailles. L’opinion publique américaine pacifiste n’est pas prête à assumer un rôle international, le pays reste de tradition isolationniste.

2) America First dans les années 20 et 30

Après les pertes et le coût de la première guerre mondiale les Etats-Unis mènent de nouveau une politique isolationniste : lois de neutralité, quotas à l’immigration, protectionnisme…Le slogan « Ameria first » ou Amérique d’abord résume ce repli. Mais de nouveau cet isolationnisme est plus théorique que réel. En réalité le pays intervient indirectement par le commerce et la finance.

La première guerre mondiale a renforcé la puissance des Etats-Unis qui est la première puissance financière, en 1919. Les Etats-Unis possédaient 45 % du stock d’or mondial. New-York devient la première place boursière du monde et le dollar était la seule monnaie convertible en or. Ils interviennent en Europe par la « diplomatie du dollar » : créanciers des pays à reconstruire particulièrement de l’Allemagne afin qu’elle puisse rembourser les réparations à la France et l’Angleterre et qu’à leur tour ces derniers remboursent leurs dettes de guerre aux Etats-Unis.

Le krach boursier de Wall Street d’octobre 1929 qui entraine la première crise mondiale du capitalisme prouve combien l’économie américaine est déjà puissante et influente. En conséquence les américains se replient dans l’isolationnisme :

- isolationnisme économique : protectionnisme de l’économie américaine en taxant les produits étrangers, rapatriement des capitaux d’Europe notamment ceux prêtés à l’Allemagne.

- Isolationnisme politique : Les EU ne veulent pas intervenir face à la montée de l’extrême en Europe. Ils votent des « lois de neutralité » qui interdit la vente d’armes ou des prêts aux pays en guerre.

En réalité la crise des années 30 n’empêche pas l’essor du modèle américain. C’est le pays de la modernité dont l’Europe imite le mode de vie ou « American Way of Life ». L’attractivité et la diffusion du modèle culturel est qualifié de « Soft Power » :

- le cinéma hollywoodien

- les automobiles fabriquées dans les usines Ford

- le premier pôle d’immigration au monde

En Europe déjà on craint le déclin du vieux continent face à la modernité américaine.

II – Une puissance assumée depuis la seconde guerre mondiale

1) De l’isolationnisme à l’interventionnisme en 1941

Sous la présidence de F. D Roosevelt, les Etats-Unis poursuivent leur tradition isolationniste au début de la seconde guerre mondiale. L’opinion publique ne veut pas d’une nouvelle guerre, le pays reste neutre. Mais à partir de 1941 le pays intervient indirectement par la loi Prêt Bail qui autorise le Président à prêter des armements aux pays dont la défense est nécessaire à la sécurité des Etats-Unis. Aide ainsi à l’Angleterre et l’URSS afin de continuer la guerre contre Hitler.

Les Etats-Unis entrent directement en guerre à partir du 7 décembre 1941 suite à l’attaque surprise des japonais contre leurs bases militaires de Pearl Harbor à Hawaï. La guerre est une menace pour le modèle libéral et pour le libre échange commercial notamment en Asie Pacifique.

L’engagement devient alors total, en 1942 le président Roosevelt fait adopter le «Victory Program », selon son expression le pays devient « l’Arsenal des démocraties ». Les affiches de propagande « More production » montrent que la productivité industrielle américaine est au service du V, la victoire des démocraties sur les dictatures. Cette aide assure aux Alliés une supériorité militaire écrasante et décisive : reconquête du Pacifique, débarquement puis Libération en Europe.

La guerre totale nécessite une aide dans tous les domaines :

- mobilisation financière : prêts financiers

- mobilisation humaine : 16 millions de soldats américains engagés

- mobilisation économique : Victory Program

- mobilisation des esprits : films, musique, propagande…

- mobilisation scientifique : ex Projet Manhattan de la bombe A largués sur le Japon le 6 et 9 août 1945.

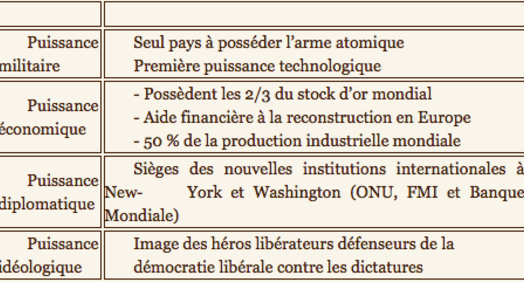

2) 1945 : le triomphe des Etats-Unis

Au sortir de la guerre, la puissance des Etats-Unis est sans précédent. C’est une puissance dans tous les domaines ou « superpuissance ». D’autant que leur territoire est intact alors que l’Europe doit se reconstruire. Pour la première fois l’influence politique des Etats-Unis est à l’image de leur puissance économique : une puissance d’influence mondiale.

Durant la guerre, Roosevelt préparait déjà l’après guerre en signant avec Churchill la Charte de l’Atlantique le 14 août 1941. Cette Charte reprenait les principes énoncés par le président Wilson 20 ans plus tôt : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, liberté de navigation sur les mers…Ce sont ces mêmes principes qui dictent ceux de la paix et de l’ONU de 1945, un nouvel ordre mondial organisé autour des EU, une gouvernance mondiale.

Accords de Bretton Woods organisés aux Etats-Unis en 1944 tentent de recréer un SMI ou système monétaire international stable.

- le dollar est la seule monnaie convertible en or car seule économie solide

- création du FMI et de la Banque Mondiale. Le FMI contrôle la parité fixe des monnaies par rapport au dollar et aide les pays en crise financière. Le FMI siège à Washington et était financé à 31 % par les Etats-Unis.

La conférence de Yalta qui règle la fin du conflit en 1945 prouve cette puissance Américaine incontournable. Sur les photographies, Roosevelt tient une place centrale entre Staline et Churchill. Ce sont les puissances qui décident du sort de l’après guerre. Le droit des peuples à disposer d’eux même annonce la prévision d’élections libres en Europe.

Conférence de San Francisco le 26 juin 1945 fonde l’ONU qui siège depuis à New-York. Signés en 1945 par 51 Etats.

1947 Signature des Accords du GATT accords sur le commerce mondial (actuel OMC) afin de libéraliser les échanges mondiaux en baissant les taxes douanières.

3) Une superpuissance durant la guerre froide

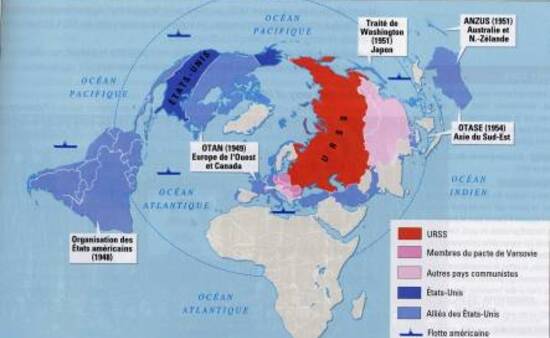

Les Etats-Unis triomphants en 1945 deviennent l’une des deux superpuissances du monde bipolaire durant la guerre froide. (1947-1989).

La Grande Alliance se rompt entre les Alliés, l’URSS considérant que les Accords de Bretton Woods servent l’impérialisme américain. La guerre froide débute officiellement en 1947 par deux doctrines idéologiques : Doctrine Truman anticommuniste contre Doctrine Jdanov anti impérialiste. La doctrine Truman est une politique du « containment » ou d’endiguement c’est-à-dire une politique extérieure visant à contenir la propagation du communisme dans le monde.Le monde s’organise en blocs par le jeu des alliances. Les EU signent des alliances militaires ainsi que des aides financières avec les pays pro américains. Ils installent des bases militaires sur toutes les mers et tous les continents afin de défendre le monde libre. Ils signent des alliances militaires avec tous les continents c’est la pactomania. Ex L’OTAN de 1949 avec l’Europe occidentale et le Canada, le Pacte de Bagdad au Moyen Orient pour s’assurer l’approvisionnement en pétrole, la lutte contre les régimes communistes en Amérique latine, la démocratisation libérale au Japon…

En Europe occidentale l’alliance militaire s’accompagne de l’aide financière du Plan Marshall de1947.

En France, le PCF dénonce l’impérialisme américain du dollar sur l’Europe.

Affiche du parti communiste français en 1952

Pourtant dans les années 50, le modèle américain et son mode de vie sont à leur apogée, un modèle qui fait rêver les européens qui ont connu les privations de la guerre : société de consommation, automobile, électroménager, cinéma d’Hollywood, la musique, la publicité, la grande distribution. C’est l’influence du soft power durant la prospérité économique des 30 glorieuses.

Les Etats-Unis interviennent dans les crises de la guerre froide et appliquent le containment :

- Dès 1948 le blocus de Berlin est première crise de la guerre froide. Les Etats-Unis organisent un formidable pont aérien pour ravitailler les berlinois.

- De 1950 à 1953 dans la guerre de Corée, toujours partagée par les deux idéologies.

- En 1962 la Crise de Cuba met le monde « au bord du gouffre ». La terreur du nucléaire aboutit à la Détente entre les deux grands.

Caricature opposant « les deux K » durant la guerre froide

- De 1960 à 1975 l’enlisement dans la guerre du Vietnam est un traumatisme profond : un échec dans la lutte anti communiste en Asie, une humiliation contre un pays du Tiers-Monde, une image désastreuse du fait de l’utilisation des armes chimiques.

Photographie ayant diffusé une mauvaise image des Etats-Unis dans le monde

La course à l’armement et la conquête spatiale entre les EU et l’URSS expliquent la part du budget fédéral consacré au Pentagone. En 1969 ce sont les Etats-Unis qui envoient le premier homme sur la lune Neil Armstrong.« Un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour l’humanité ». Le pays sort vainqueur de la course à l’armement et de la course technologique des années 60 et 70.

Pourtant les années 70 fragilisent les Etats-Unis :

- diffusion du communisme dans des pays asiatiques et africains décolonisés.

- Guérillas communistes depuis Cuba sous l’influence du Che Guevara.

- crise économique des années 70 : chocs pétroliers, fin convertibilité du dollar en or et du SMI.

- Scandale du Watergate en 1974 fait démissionner le président Nixon

Dans les années 80 « América is back » sous la présidence de Ronald Reagan :

- reprise du containment ex : aide à l’Afghanistan envahi par les russes depuis 1979.

- relance de la course à l’armement : Projet IDS initiative de défense stratégique (Star Wars), des satellites armés antimissiles, bouclier autour des Etats-Unis.

- avancée technologique : essor d’Apple et Microsoft

Finalement la fin de la guerre froide précipite la victoire américaine suite à la chute du mur de Berlin en 1989 puis à l’implosion de l’URSS en 1991. De fait les Etats-Unis deviennent la seule superpuissance mondiale à la fin de la guerre froide.III – De l’hyper puissance des années 90 à un relatif déclin au XXI e siècle

1) Une hyper puissance dans les années 90 dans un monde instable

Dans les années 90 les Etats-Unis bénéficient d’une suprématie dans tous les domaines qualifiée « d’hyper puissance » :

- Première puissance économique mondiale, la moitié des 100 premières firmes du monde sont américaines.

- Première puissance technologique : innovations dans les NTIC nouvelles technologies de l’information et de la communication, domination d’Internet, le NASDAQ….

- Première puissance financière : Wall Street représente 40 % de la capitalisation boursière au cœur de la globalisation financière, le dollar reste la monnaie du commerce mondial.

- Hollywood 1er marché cinématographique mondial.

Comme après les deux guerres mondiales, en 1919 et en 1945, 1991 semble mettre en place un nouvel ordre mondial organisé par les démocraties libérales dont les leaders sont les Etats-Unis. Georges Bush renoue avec l’idéalisme wilsonien du début du siècle en diffusant le libéralisme. Il s’agit de diffuser la démocratie afin d’élargir l’économie de marché.Ils multiplient les Accords de libre échange. Ex : création de l’ALENA en 1992 Accord de libre échange nord américain (Etats-Unis, Canada et Mexique).

Ils interviennent au nom des valeurs démocratique et de la liberté en accord avec l’ONU : le multilatéralisme. Ex : en 1991 la première guerre du Golfe est une intervention multilatérale de l’ONU contre l’invasion du Koweït par l’Irakien Saddam Hussein. L’Enjeu est pétrolier au Moyen Orient. En réalité ils n’interviennent pas dans les pays non démocratiques lorsque cela ne menace pas leurs intérêts (ex : Russie, Chine)

Ils ont un rôle d’arbitre international dans les conflits, "les gendarmes du monde". Ex : Accords de paix dans l’ex Yougoslavie en 1995 ou accords d’Oslo en Palestine.

Le nouvel ordre mondial de l’après guerre froide ressemble plutôt à un désordre international : un monde multipolaire, plus instable et conflictuel où grandissent les oppositions à la domination américaine. De nouvelles menaces liées à :- de nouveaux types de conflits : guerres ethniques, armes non conventionnelles, prolifération nucléaire…

- l’instabilité de la mondialisation économique ex : crise financière de 2008

- la montée des critiques à l’impérialisme américain, l’antiaméricanisme

- l’islamisme et le terrorisme en sont les formes les plus violentes.

2) La menace du terrorisme islamiste

Le terrorisme = Action politique violente afin de créer un climat de terreur pour faire pression sur l’opinion publique et sur les Etats.

L’origine du terrorisme est née lors de la guerre d’Afghanistan lorsque les Etats-Unis arment les moudjahidins afin de lutter contre l’invasion russe de 1979. Après 10 ans de guerre, les russes se retirent en 1989 mais le pays sombre dans la dictature islamiste des Talibans. Afghanistan et Pakistan deviennent des pays d’entraînement pour le réseau Al Qaïda. (la base en arabe), en réalité une nébuleuse. Son idéologue Oussama Ben Laden prône le jihad contre l’Occident.Les attentats du 11 septembre 2001 sont un choc car :

- ce sont les attentats les plus meurtriers jamais commis (près de 3000 morts)

- premiers attentats commis sur le sol américain

- ciblés sur les symboles du pouvoir commercial (world Trade center), pouvoir militaire (menace sur le Pentagone) et pouvoir politique (la Maison Blanche)

- Enfin ces attentats prouvent que les services secrets et le FBI ne sont pas invincibles et dysfonctionnent.

Sous la présidence du néo libéral George W. Bush, les EU assument une politique unilatérale dans les années 2000 en menant des guerres seuls sans l’accord de l’ONU. C’est un tournant dans les relations internationales. Dès 2001 les Etats-Unis interviennent en Afghanistan ce qui met fin au régime des Talibans mais la guérilla s’étend au Pakistan voisin.

G.W Bush fait entrer les EU en guerre préventive en 2003 contre les Etats terroristes qu’il appelle « Etats voyous » et « Axe du Mal » (Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan..).

En 2003 c’est la deuxième guerre du Golfe contre l’Irak, une intervention unilatérale où les Etats-Unis interviennent seuls sans l’accord de l’ONU. Pour détruire les armes de destruction massive (mensonge d’Etat américain), les Etats-Unis font chuter le régime irakien de Saddam Hussein.

Destruction de la statue de Saddam Hussein à Bagdad en 2003

Malgré des victoires apparentes, l’occupation américaine est très longue afin de tenter en vain de pacifier ces pays.

2003-2013 Occupation en Irak

2001-2013 Occupation en Afghanistan

L’antiaméricanisme grandit dans des pays où l’occupation américaine est vécue comme une agression impérialiste. Les relations se détériorent avec le monde musulman.3) Un déclin relatif au début du XXI e s

Une nouvelle ère semble naître avec la présidence de Barack Obama élu en 2008. Homme de dialogue, il restaure le multilatéralisme, reçoit le prix Nobel de la paix et incarne une image plus positive des Etats-Unis :

- Charisme du premier président noir

- Le soft power : attractivité et rayonnement sans usage de la force

- Homme de paix sans être pacifiste : « real politique » usage de la force seulement quand elle est jugée nécessaire

ex : Discours du Caire où il noue le dialogue avec le monde musulman.

ex : Oussama Ben Laden traqué puis tué en 2011 au Pakistan

On assiste à un certain retrait militaire américain. Les Etats-Unis veulent « partager le fardeau » trop coûteux de la sécurité mondiale. L’armée américaine retire ses troupes d’Irak en 2011 et d’Afghanistan prévu en 2014.

Ce retrait militaire s’explique par une opinion publique qui s’oppose désormais aux interventions militaires. Par exemple, des manifestations éclatent contre le camp de Guantanamo, un camp militaire américain situé sur une base américaine à Cuba. Echappant ainsi à la législation américaine, le camp inflige des mauvais traitements, la torture aux prisonniers de guerre terroristes. Actuellement, les drones américains sont également dénoncés : ces avions téléguidés frappant à distance des civils au Moyen Orient.Le retrait de l’armée américaine s’explique aussi par son recul économique l’obligeant à limiter le budget militaire. Les américains ont peur du déclin de leur pays du fait de l’émergence des nouvelles puissances (les BRICS) particulièrement la Chine deuxième puissance mondiale depuis 2011. Les Etats-Unis vivent au dessus de leurs moyens, ils ont le premier endettement mondial, le pays emprunte à la Chine et aux pétromonarchies.

La crise financière de 2008 révèle la fragilité des Etats-Unis et leur dépendance vis-à-vis des emprunts chinois. La crise renforce aussi les inégalités sociales précarisant un peu plus les classes défavorisées et moyennes.

Cependant le déclin américain est à relativiser :

Par exemple les EU restent la première puissance militaire du monde. Même si sa part baisse elle représente encore 30 % des exportations d’armes dans le monde et le premier budget militaire (661 milliards de dollars c’est 4 fois plus que la Chine mais la part de ce dernier augmente).

Contrairement à la Chine, les Etats-Unis restent la seule puissance globale dans tous les domaines : premier PIB, avance technologique, brevets, réseau mondial de communication, influence culturelle…..

Conclusion

Les Etats-Unis furent la première puissance mondiale au XX e siècle particulièrement depuis 1945. Leur superpuissance durant la guerre froide puis leur hyper puissance depuis les années 90 peuvent être considérés comme de l’impérialisme. L’antiaméricanisme menace dans les pays islamistes.

Aujourd’hui Les Etats-Unis sont toujours la première puissance mais perdent des positions par rapport au reste du monde. Un monde multipolaire qui voit émerger de nouvelles puissances particulièrement celle de la Chine devenue la deuxième puissance mondiale. votre commentaire

votre commentaire

-

Par Salomé ATTIA le 22 Décembre 2015 à 19:51

" J'Accuse "

Émile Zola

J’Accuse…!

LETTRE

A M. FÉLIX FAURE

Président de la République–––

Monsieur le Président,

Me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m’avez fait un jour, d’avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu’ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des taches ?

Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les cœurs. Vous apparaissez rayonnant dans l’apothéose de cette fête patriotique que l’alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre Exposition Universelle, qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom — j’allais dire sur votre règne — que cette abominable affaire Dreyfus ! Un conseil de guerre vient, par ordre, d’oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c’est fini, la France a sur la joue cette souillure, l’histoire écrira que c’est sous votre présidence qu’un tel crime social a pu être commis.

Puisqu’ils ont osé, j’oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j’ai promis de la dire, si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l’innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu’il n’a pas commis.

Et c’est à vous, monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d’honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l’ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n’est à vous, le premier magistrat du pays ?

⁂

La vérité d’abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus.

Un homme néfaste a tout mené, a tout fait, c’est le lieutenant-colonel du Paty de Clam, alors simple commandant. Il est l’affaire Dreyfus tout entière ; on ne la connaîtra que lorsqu’une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l’esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d’intrigues romanesques, se complaisant aux moyens des romans-feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent, de nuit, des preuves accablantes. C’est lui qui imagina de dicter le bordereau à Dreyfus ; c’est lui qui rêva de l’étudier dans une pièce entièrement revêtue de glaces ; c’est lui que le commandant Forzinetti nous représente armé d’une lanterne sourde, voulant se faire introduire près de l’accusé endormi, pour projeter sur son visage un brusque flot de lumière et surprendre ainsi son crime, dans l’émoi du réveil. Et je n’ai pas à tout dire, qu’on cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le commandant du Paty de Clam, chargé d’instruire l’affaire Dreyfus, comme officier judiciaire, est, dans l’ordre des dates et des responsabilités, le premier coupable de l’effroyable erreur judiciaire qui a été commise.

Le bordereau était depuis quelque temps déjà entre les mains du colonel Sandherr, directeur du bureau des renseignements, mort depuis de paralysie générale. Des « fuites » avaient lieu, des papiers disparaissaient, comme il en disparaît aujourd’hui encore ; et l’auteur du bordereau était recherché, lorsqu’un a priori se fit peu à peu que cet auteur ne pouvait être qu’un officier de l’état-major, et un officier d’artillerie : double erreur manifeste, qui montre avec quel esprit superficiel on avait étudié ce bordereau, car un examen raisonné démontre qu’il ne pouvait s’agir que d’un officier de troupe. On cherchait donc dans la maison, on examinait les écritures, c’était comme une affaire de famille, un traître à surprendre dans les bureaux mêmes, pour l’en expulser. Et, sans que je veuille refaire ici une histoire connue en partie, le commandant du Paty de Clam entre en scène, dès qu’un premier soupçon tombe sur Dreyfus. À partir de ce moment, c’est lui qui a inventé Dreyfus, l’affaire devient son affaire, il se fait fort de confondre le traître, de l’amener à des aveux complets. Il y a bien le ministre de la Guerre, le général Mercier, dont l’intelligence semble médiocre ; il y a bien le chef de l’état-major, le général de Boisdeffre, qui paraît avoir cédé à sa passion cléricale, et le sous-chef de l’état-major, le général Gonse, dont la conscience a pu s’accommoder de beaucoup de choses. Mais, au fond, il n’y a d’abord que le commandant du Paty de Clam, qui les mène tous, qui les hypnotise, car il s’occupe aussi de spiritisme, d’occultisme, il converse avec les esprits. On ne saurait concevoir les expériences auxquelles il a soumis le malheureux Dreyfus, les pièges dans lesquels il a voulu le faire tomber, les enquêtes folles, les imaginations monstrueuses, toute une démence torturante.

Ah ! cette première affaire, elle est un cauchemar, pour qui la connaît dans ses détails vrais ! Le commandant du Paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court chez madame Dreyfus, la terrorise, lui dit que, si elle parle, son mari est perdu. Pendant ce temps, le malheureux s’arrachait la chair, hurlait son innocence. Et l’instruction a été faite ainsi, comme dans une chronique du XVe siècle, au milieu du mystère, avec une complication d’expédients farouches, tout cela basé sur une seule charge enfantine, ce bordereau imbécile, qui n’était pas seulement une trahison vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escroqueries, car les fameux secrets livrés se trouvaient presque tous sans valeur. Si j’insiste, c’est que l’œuf est ici, d’où va sortir plus tard le vrai crime, l’épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment l’erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née des machinations du commandant du Paty de Clam, comment le général Mercier, les généraux de Boisdeffre et Gonse ont pu s’y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur, qu’ils ont cru devoir, plus tard, imposer comme la vérité sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n’y a donc, de leur part, que de l’incurie et de l’inintelligence. Tout au plus, les sent-on céder aux passions religieuses du milieu et aux préjugés de l’esprit de corps. Ils ont laissé faire la sottise.

Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à l’ennemi pour conduire l’empereur allemand jusqu’à Notre-Dame, qu’on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. La nation est frappée de stupeur, on chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l’Histoire ; et naturellement la nation s’incline. Il n’y a pas de châtiment assez sévère, elle applaudira à la dégradation publique, elle voudra que le coupable reste sur son rocher d’infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai, les choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l’Europe en flammes, qu’on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos ? Non ! il n’y a eu, derrière, que les imaginations romanesques et démentes du commandant du Paty de Clam. Tout cela n’a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans-feuilletons. Et il suffit, pour s’en assurer, d’étudier attentivement l’acte d’accusation, lu devant le conseil de guerre.

Ah ! le néant de cet acte d’accusation ! Qu’un homme ait pu être condamné sur cet acte, c’est un prodige d’iniquité. Je défie les honnêtes gens de le lire, sans que leur cœurs bondisse d’indignation et crie leur révolte, en pensant à l’expiation démesurée, là-bas, à l’île du Diable. Dreyfus sait plusieurs langues, crime ; on n’a trouvé chez lui aucun papier compromettant, crime ; il va parfois dans son pays d’origine, crime ; il est laborieux, il a le souci de tout savoir, crime ; il ne se trouble pas, crime ; il se trouble, crime. Et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide ! On nous avait parlé de quatorze chefs d’accusation : nous n’en trouvons qu’une seule en fin de compte, celle du bordereau ; et nous apprenons même que les experts n’étaient pas d’accord, qu’un d’eux, M. Gobert, a été bousculé militairement, parce qu’il se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait aussi de vingt-trois officiers qui étaient venus accabler Dreyfus de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires, mais il est certain que tous ne l’avaient pas chargé ; et il est à remarquer, en outre, que tous appartenaient aux bureaux de la guerre. C’est un procès de famille, on est là entre soi, et il faut s’en souvenir : l’état-major a voulu le procès, l’a jugé, et il vient de le juger une seconde fois.

Donc, il ne restait que le bordereau, sur lequel les experts ne s’étaient pas entendus. On raconte que, dans la chambre du conseil, les juges allaient naturellement acquitter. Et, dès lors, comme l’on comprend l’obstination désespérée avec laquelle, pour justifier la condamnation, on affirme aujourd’hui l’existence d’une pièce secrète, accablante, la pièce qu’on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon Dieu invisible et inconnaissable ! Je la nie, cette pièce, je la nie de toute ma puissance ! Une pièce ridicule, oui, peut-être la pièce où il est question de petites femmes, et où il est parlé d’un certain D… qui devient trop exigeant : quelque mari sans doute trouvant qu’on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce intéressant la défense nationale, qu’on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain, non, non ! C’est un mensonge ! et cela est d’autant plus odieux et cynique qu’ils mentent impunément sans qu’on puisse les en convaincre. Ils ameutent la France, ils se cachent derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant les cœurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique.

Voilà donc, monsieur le Président, les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise ; et les preuves morales, la situation de fortune de Dreyfus, l’absence de motifs, son continuel cri d’innocence, achèvent de le montrer comme une victime des extraordinaires imaginations du commandant du Paty de Clam, du milieu clérical où il se trouvait, de la chasse aux « sales juifs », qui déshonore notre époque.

⁂

Et nous arrivons à l’affaire Esterhazy. Trois ans se sont passés, beaucoup de consciences restent troublées profondément, s’inquiètent, cherchent, finissent par se convaincre de l’innocence de Dreyfus.